-

AGENDA

Nov20jeuJournée entière Aborder les organisations étudia...Aborder les organisations étudia...Nov 20 – Nov 21 Journée entière Exposition «L’étudiant dans la lutte pour le progrès. Congrès international des étudiants du 17 novembre Musée national de Prague. Tackling Cold War Student Organisations through Social History 20-21 November 2025, Fribourg (Switzerland) (Voir l’appel à[...]Nov26mer14 h 30 min L’EGALE DIGNITÉ Chemins croisés... @ Collège de FranceL’EGALE DIGNITÉ Chemins croisés... @ Collège de FranceNov 26 @ 14 h 30 min – 17 h 30 min

Exposition «L’étudiant dans la lutte pour le progrès. Congrès international des étudiants du 17 novembre Musée national de Prague. Tackling Cold War Student Organisations through Social History 20-21 November 2025, Fribourg (Switzerland) (Voir l’appel à[...]Nov26mer14 h 30 min L’EGALE DIGNITÉ Chemins croisés... @ Collège de FranceL’EGALE DIGNITÉ Chemins croisés... @ Collège de FranceNov 26 @ 14 h 30 min – 17 h 30 min L’ÉGALE DIGNITÉ Chemins croisés d’une pensée partagée : Mireille Delmas-Marty et Paul Bouchet Paul Bouchet et Mireille Delmas-Marty étaient animés par la même passion du droit. Un droit vivant et non un droit fossilisé, un[...]

L’ÉGALE DIGNITÉ Chemins croisés d’une pensée partagée : Mireille Delmas-Marty et Paul Bouchet Paul Bouchet et Mireille Delmas-Marty étaient animés par la même passion du droit. Un droit vivant et non un droit fossilisé, un[...] CHAINE YOUTUBE DE LA CITE

SEMINAIRES

COLLOQUE 2021 2022 SPORT UNIVERSITAIRE

Catégories

- appel à contributions

- archives et mémoires

- axes de recherche

- cahiers du germe

- collection germe aux éditions Syllepse

- dans d'autres éditions

- dictionnaire biographique et prosopographie

- internationale

- La lettre électronique

- mouvement étudiant et jeunesse

- mouvement étudiant et milieu étudiant

- mouvement, étudiant, mouvements sociaux et société

- mouvements étudiants et institution universitaire

- Non classé

- notes de lecture

- séminaires

- vie du germe

germe-inform

Étudier les mouvements étudiants

Avant le CPE (contrat première embauche), le précédent du CIP Balladur (décrets du 24 février 1994)

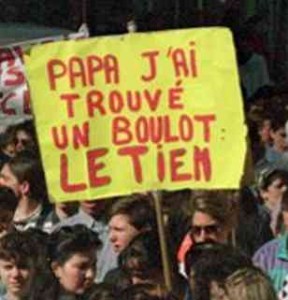

Les attaques contre la jeunesse ne datent pas du contrat première embauche (CPE). 12 ans auparavant[1], Édouard Balladur, alors Premier ministre, était contraint de reculer face à la mobilisation des jeunes et des salariés contre le contrat d’insertion professionnelle (CIP), qui instaurait un salaire inférieur au Smic.

Les attaques contre la jeunesse ne datent pas du contrat première embauche (CPE). 12 ans auparavant[1], Édouard Balladur, alors Premier ministre, était contraint de reculer face à la mobilisation des jeunes et des salariés contre le contrat d’insertion professionnelle (CIP), qui instaurait un salaire inférieur au Smic.

Au printemps 1993, la droite gagne les élections législatives. Pour cette deuxième cohabitation François Mitterrand nomme Édouard Balladur au poste de Premier ministre et Michel Giraud devient ministre du Travail. Le 20 décembre 1993, la nouvelle majorité parlementaire adopte la « loi quinquennale pour l’emploi ». Son article 62 prévoit la création d’un « contrat d’insertion professionnelle », destiné aux jeunes de moins de 26 ans et d’un niveau de formation de niveau 4 (baccalauréat) au plus. Toutefois, il est ouvert aux jeunes d’un niveau de formation égal ou supérieur au niveau 3 (bac +2) « qui rencontrent des difficultés particulières d’accès à l’emploi ». La loi prévoit que les titulaires de ces contrats percevront une rémunération en pourcentage du Smic, sans précision particulière, le pouvoir réglementaire devant le fixer par des décrets d’application.

Cet article, parmi près d’une centaine, passe alors presque inaperçu. Il est vrai que les étudiants sortent de plusieurs semaines de mobilisations sur les conditions de la rentrée et la réforme de l’ALS[2] qui réduit les allocations logement. Continue reading ‘Avant le CPE (contrat première embauche), le précédent du CIP Balladur (décrets du 24 février 1994)’

Mouvement CPE (contrat première embauche): communiqués du 1er au 23 février 2006 du collectif des organisations de jeunesse

Le collectif des organisations de jeunesse (dit collectif « stop CPE ») s’est formé à l’issue de la réunion tenue au siège de l’UNEF le 19 janvier 2006. Il a notamment appelé à des initiatives propres du côté des jeunes, et à la participation aux actions plus générales de l’intersyndicale. Le collectif a tenu sa dernière réunion le 23 février, la grève s’étant généralisée et l’intersyndicale comme la coordination nationale s’avérant – quelles qu’aient été les difficultés, les débats et même les contradictions – chacune à leur niveau, comme plus fonctionnelles.

Le collectif des organisations de jeunesse (dit collectif « stop CPE ») s’est formé à l’issue de la réunion tenue au siège de l’UNEF le 19 janvier 2006. Il a notamment appelé à des initiatives propres du côté des jeunes, et à la participation aux actions plus générales de l’intersyndicale. Le collectif a tenu sa dernière réunion le 23 février, la grève s’étant généralisée et l’intersyndicale comme la coordination nationale s’avérant – quelles qu’aient été les difficultés, les débats et même les contradictions – chacune à leur niveau, comme plus fonctionnelles.

En voici les principaux communiqués.

Montreuil, le 1er février 2006.

Communiqué de presse du collectif des organisations de jeunesse. Le collectif unitaire des organisations de jeunesse réuni le 1er février 2006 exige à nouveau le retrait du Cpe.

Le Cpe généralise le Cne pour l’ensemble des moins de 26 ans, à savoir une période d’essai de deux ans pendant laquelle tout salarié peut être licencié sans motif, du jour au lendemain. Continue reading ‘Mouvement CPE (contrat première embauche): communiqués du 1er au 23 février 2006 du collectif des organisations de jeunesse’

Le serpent de mer de l’ALS: retour sur une tentative de réduction du gouvernement Balladur en 1993

L’unité des deux UNEF contre la réforme de l’ALS débouche sur une manifestation commune sur le budget. Côte à côte le président de l’UNEF dite SE (Bon Injey, deuxième à partir de la gauche) et celui de l’UNEF ID (Philippe Calmpinchi à sa gauche). Carte de voeux de l’UNEF ID janvier 1994.

Les remises en causes récentes de l’ALS pour les étudiants, du moins dans ses modalités et son étendue, ne sont pas les premières. C’est peu de temps après sa création que la première menace s’annonce en 1993. C’est ce premier précédent que nous nous proposons de rappeler sans avoir pu encore utiliser les archives de l’UNEF-ID sauvegardées par et à la Cité des mémoires étudiantes depuis plusieurs années, et qui vont commencer à être traitées avec la convention ministère/Cité pour être ensuite accessibles aux chercheurs et aux intéressés, sans oublier le sort des archives de l’UNEF dite SE, dispersées et pour certaines disparues, les archives de la FAGE, et d’autres archives, publiques ou privées telles celles des administrations, des premiers ministres, des personnes étant intervenues dans ce dossier. Toutefois il a été possible de nous appuyer essentiellement sur une revue de presse, des archives et des notes personnelles notamment cellesprises dans le cours du mouvement et au sein de réunions de coordinations Il faut donc considérer cette contribution comme provisoire[*].

L’ALS étendue aux étudiants en 1990…

En 1948, l’allocation logement familiale (ALF) est créée pour aider les foyers à supporter l’augmentation des loyers consécutive à la fin de l’encadrement des loyers (Loi du 1er septembre 1948). En 1971 (Loi du 16 juillet), l’allocation logement sociale (ALS) est instaurée comme complément pour les ménages vulnérables. En 1977 (Loi du 3 janvier) l’aide personnalisée au logement (APL) vient renforcer le dispositif mais elle est limitée aux appartements conventionnés par l’Etat. En 1990, Lionel Jospin, alors ministre de l’Education nationale du gouvernement de Michel Rocard sous la présidence de François Mitterrand, étend le bénéfice de l’ALS aux étudiants en leur seule qualité d’étudiants locataires d’un logement.

[*] Une première version de ce texte a été présenté au colloque logement du 7 novembre 2015 organisé par l’AAUNEF avec le concours du Germe et de la Cité des mémoires étudiantes. Il a été complété ensuite et sera plus développé quand les nouvelles archives seront accessibles. Continue reading ‘Le serpent de mer de l’ALS: retour sur une tentative de réduction du gouvernement Balladur en 1993′

Les « humanités » gréco-latines et les organisations étudiantes (1880-1939)

Qu’est-ce qui fait bouger les organisations étudiantes sous la 3e République ? Celles-ci naissent pour la plupart à la fin du 19e siècle et renaissent après la Grande Guerre, et leur problème est plus d’améliorer les conditions de vie et d’études de leurs camarades ou d’assurer leurs débouchés professionnels que de transformer le contenu et la pédagogie des études. François Borella et Michel de la Fournière[1] soulignent que le « corporatisme » revendiqué par l’UNEF et les AGE ne pose pas de questions sur les causes des maux ni de réflexion sur la situation de l’étudiant dans le pays, d’où des solutions partielles (restaurants bon marché, cités, bourses d’études). En outre, on ne s’occupe que des étudiants actuellement sur les bancs de l’Université, sans rien dire sur la démocratisation ou sur le devenir de l’Université ; par le refus de « faire de la politique », on respecte l’ordre établi.

Qu’est-ce qui fait bouger les organisations étudiantes sous la 3e République ? Celles-ci naissent pour la plupart à la fin du 19e siècle et renaissent après la Grande Guerre, et leur problème est plus d’améliorer les conditions de vie et d’études de leurs camarades ou d’assurer leurs débouchés professionnels que de transformer le contenu et la pédagogie des études. François Borella et Michel de la Fournière[1] soulignent que le « corporatisme » revendiqué par l’UNEF et les AGE ne pose pas de questions sur les causes des maux ni de réflexion sur la situation de l’étudiant dans le pays, d’où des solutions partielles (restaurants bon marché, cités, bourses d’études). En outre, on ne s’occupe que des étudiants actuellement sur les bancs de l’Université, sans rien dire sur la démocratisation ou sur le devenir de l’Université ; par le refus de « faire de la politique », on respecte l’ordre établi.

Quand les organisations étudiantes attaquent la réforme de la capacité en droit ou celle de la licence ès lettres, c’est pour défendre des positions professionnelles et non pour améliorer les cursus d’études de droit ou de lettres. Cela n’empêche pas une revendication de l’UNEF et des AGE, qui est de siéger dans les conseils académiques pour plus que les questions disciplinaires. Continue reading ‘Les « humanités » gréco-latines et les organisations étudiantes (1880-1939)’

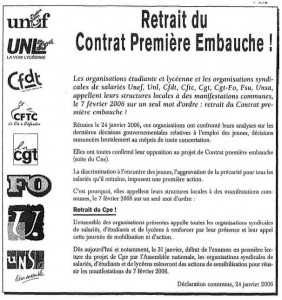

Il y a 10 ans, le 7 février 2006, première journée de manifestations contre le contrat première embauche (CPE).

-

Déclaration commune du 24 janvier 2006 appelant à manifester le 7 février. Col. Cité des mémoires étudiantes

Durant les premiers mois de 2006, la mobilisation étudiante contre le CPE allait entraîner au fur et à mesure non seulement les jeunes, mais une masse de plus en plus importante de travailleurs dans la rue. Renouvelant en l’enrichissant le répertoire d’action traditionnel (AG, coordinations, blocages), réussissant – comme en 1993 (CIP, contrat d’insertion professionnelle) et même mieux qu’en 1968 – à rassembler autour de lui l’intersyndicale, le mouvement étudiant débouchait sur une victoire importante : le retrait du CPE. En 2007, dans la collection Germe aux éditions Syllepse, paraissait Le CPE est mort, pas la précarité. Retour sur le printemps étudiant 2006, rédigé en atelier par un collectif d’étudiants lyonnais, le « Collectif 4 bis » appuyé notamment par notre amie Sophie Béroud, maître de conférence à l’IEP de Lyon et spécialiste du syndicalisme et des mouvements sociaux. A l’occasion des dix ans du mouvement contre le CPE, nous préparons la publication dans la collection Germe d’un ouvrage issu de la thèse que notre ami Paolo Stuppia a soutenu en décembre 2014 Les tracts du mouvement « anti CPE» de 2006. En voici des « bonnes feuilles » du premier chapitre.[1]

Les prémices de la lutte

Le scénario de l’automne 2005 (Contrat nouvelle embauche) semble se reproduire : face à une intersyndicale et à une opposition relativement unies, le gouvernement parie sur un manque d’investissement de la – ou, plutôt, des – jeunesse(s), l’une – scolarisée – approchant les vacances d’hiver, l’autre – massivement déscolarisée et stigmatisée – encore secouée par les émeutes de novembre. Continue reading ‘Il y a 10 ans, le 7 février 2006, première journée de manifestations contre le contrat première embauche (CPE).’

Il y a 70 ans, le Comité préparatoire international (CPI) de janvier 1946

CPI de janvier 1946. Debout, Pierre Rostini, le 2eme à sa droite Tom Madden, en face Louis Laisney regarde sur sa gauche. Fonds Tom Madden.

Après la conférence du 18 novembre aux Archives diplomatiques avec Paul Bouchet et Tom Madden (en téléconférence depuis les USA) et l’inauguration de l’exposition « 150 ans d’engagements étudiants à l’international », notre ami Tom Madden a complété avec de nouvelles illustrations et documents. Occasion de revenir en plusieurs épisodes sur le processus de création de l’UIE fondée en août 1946 à Prague. Il y a 70 ans, en janvier 1946, se tenait la deuxième réunion du Comité préparatoire international.

Avant même la fin de la guerre, la préoccupation des dirigeants de l’UNEF – notamment de Pierre Rostini – est de reprendre les relations internationales. Le secrétaire général de l’UNEF, Louis Laisney, suit également le dossier. Des échanges de courriers avec les ministères en février et mars 1945 en attestent. Toutefois, l’UNEF est absente de la conférence de Londres qui se tient les 24 et 25 mars, au même moment que les dernier préparatifs du congrès de l’UNEF qui se tient à Dax. A ce congrès le président Villedieu évoque la question dans son rapport, et la perspective demeure celle de la reconstitution de la CIE (Confédération internationale des étudiants) d’avant-guerre. Continue reading ‘Il y a 70 ans, le Comité préparatoire international (CPI) de janvier 1946’

Posted in internationale

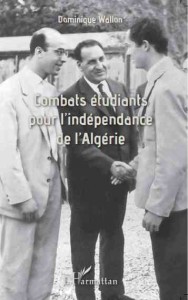

lectures. Dominique Wallon, Combats étudiants pour l’indépendance de l’Algérie, UNEF-UGEMA 1955-1962

Dominique WALLON, Combats étudiants pour l’indépendance de l’Algérie, UNEF-UGEMA 1955-1962. Casbah éditions, Alger 2015, édité pour la France par L’Harmattan, Paris, 2015.

Dominique WALLON, Combats étudiants pour l’indépendance de l’Algérie, UNEF-UGEMA 1955-1962. Casbah éditions, Alger 2015, édité pour la France par L’Harmattan, Paris, 2015.

« Bribes », ce fut le premier titre de cet écrit de Dominique Wallon, qui fut président de l’UNEF en 1961-1962, en pleine guerre d’Algérie. Plus que des bribes, c’est un récit, fondé sur des souvenir personnels mais appuyé sur des vérifications aux archives, de l’engagement progressif de l’UNEF contre la guerre d’Algérie ; et par là de ses rapports, essentiels, avec l’UGEMA (Union générale des étudiants musulmans algériens) indépendantiste et liée au FLN.

C’est donc à travers l’itinéraire d’un jeune jéciste de bonne bourgeoisie, entrant à Sciences Po Paris à l’automne 1956, rapidement impliqué dans l’UNEF, qu’est présentée l’évolution du mouvement étudiant. Evolution qui n’avait rien de prédéterminé : Dominique Wallon donne les chiffres des votes à l’amicale de l’IEP (l’AGE UNEF de Sciences Po) ; ils montrent une forte participation électorale (plus de 80%) impensable aujourd’hui, sur la base d’un taux élevé d’adhésions à l’UNEF (là aussi improbable aujourd’hui : environ 80% des étudiants) ; mais ils montrent aussi que ces élections étaient âprement disputées, les listes engagées contre la guerre d’Algérie n’ayant qu’une très courte majorité. Dominique Wallon rappelle la prudence nécessaire de cet engagement (le mot « indépendance » de l’Algérie n’est prononcé que tardivement), mais pourtant sa précocité par rapport à celui des centrales syndicales. Il y voit l’effet d’une « stimulation externe », celle exercée par les étudiants de l’UGEMA avec qui les dirigeants de l’UNEF furent en relations étroites tout au long de la période. Continue reading ‘lectures. Dominique Wallon, Combats étudiants pour l’indépendance de l’Algérie, UNEF-UGEMA 1955-1962′

2016 année des mémoires étudiantes

Illustration de fond : réception du congrès international des étudiants lors de l’exposition coloniale à Marseille en 1906

En cette année pleine d’occasions d’anniversaires : 1906 et le congrès international de Marseille, 1936 avec la création du Comité supérieur des oeuvres, 1946 avec la charte de Grenoble et le congrès constitutif de l’UIE, la grève contre la réforme Soisson/Saunier-Séité et la création du COSEF et du MAS en 1976, le mouvement Devaquet de 1986, le premier numéro des Cahiers du Germe en 1996 (consacré à la charte de Grenoble), le Contrat première embauche en 2006, et la sortie du premier volume de la collection Germe, le Germe se joint aux voeux des équipes de la Cité des mémoires étudiantes pour vous souhaiter une très bonne année 2016 ! Que cette année soit riche en projets, si possible en commun !

Nous vous convions à venir fêter cette nouvelle année et formuler des voeux pour la cause des archives & mémoires étudiantes Mercredi 13 janvier 2016, à partir de 17h30, Galerie de la MIE (Maison des initiatives étudiantes), 50, rue des Tournelles, 75003, Paris (M° : Bastille). A cette même adresse, du 5 au 16 janvier, du mardi au samedi, de 15h à 19h, venez (re)découvrir notre nouvelle exposition «150 ans d’engagements étudiants à l’international !»

Ainsi que les « ateliers » : mercredi 6, de 15h à 16h, café-mémoires avec Angelica Müller (Université Salgado de Oliveira -Rio de Janeiro) autour du panneau « Brésil » ; vendredi 8, de 15h à 17h, échange avec témoins et exploration du site-ressources de la Fondation Mario Soares avec Adelaïde Gregorio-Fins (Paris-Sorbonne/ Coimbra) ; mardi 12, de 15h à 17h, sélection de photos sur le mouvement anti-CPE en France et identification d’affiches du mouvement étudiant italien avec Paolo Stuppia (Paris 1) ; mercredi 13, de 16h30 à 17h30, visite guidée de l’exposition avec Ioanna Kasapi (Cité), Jean-Philippe Legois (Cité/ GERME) et Robi Morder (GERME).

(Pour imprimer, envoyer; diffuser la carte, télécharger ici.)

Posted in Non classé

C’était il y a cent cinquante ans : 1865, le premier congrès international des étudiants.

A Liège, en Belgique, du 29 octobre au 1er novembre 1865, quelque 1400 étudiants d’Europe ( dont 170 « anciens ») sont réunis. L’initiative en revient aux étudiants de Liège, groupés en association générale, qui en assurent seuls l’organisation. Le but est de lancer un échange d’informations sur l’état du système d’enseignement dans les pays européens, en mettant l’accent sur l’enseignement supérieur, et d’en tirer une série de réformes à proposer. Il s’agit de donner pour la première fois la parole au « corps enseigné » et d’ouvrir la voie à une démocratisation (le mot n’est pas employé) de l’enseignement.

A Liège, en Belgique, du 29 octobre au 1er novembre 1865, quelque 1400 étudiants d’Europe ( dont 170 « anciens ») sont réunis. L’initiative en revient aux étudiants de Liège, groupés en association générale, qui en assurent seuls l’organisation. Le but est de lancer un échange d’informations sur l’état du système d’enseignement dans les pays européens, en mettant l’accent sur l’enseignement supérieur, et d’en tirer une série de réformes à proposer. Il s’agit de donner pour la première fois la parole au « corps enseigné » et d’ouvrir la voie à une démocratisation (le mot n’est pas employé) de l’enseignement.

La réunion se voulait ouverte, des invitations ayant été lancées à toutes les universités de Belgique, tandis que la commission permanente chargée de la préparation s’était donné un vice-président catholique ; en France un comité de patronage présidé par l’universitaire Henri Wallon soutint l’initiative. Douze personnalités furent également invitées, dont huit Français, selon une distribution équilibrée : quatre conservateurs (François Guizot, Adolphe Thiers, Mgr Dupanloup, Victor Duruy) et quatre progressistes (Emile Littré, Jules Simon, Eugène Pelletan et Victor Hugo, qui s’excusa mais envoya une lettre d’encouragement). Aucun ne vint.

En fait, avant même son ouverture, le congrès essuya de nombreux refus : « semoncés par le recteur » les étudiants de l’Université catholique de Louvain, la plus grande de Belgique, se refusèrent à venir en corps, et se trouvèrent en petit nombre (trente sept) à Liège. Ceux de Gand (95) et surtout de l’Université libre de Bruxelles furent plus nombreux (190). Continue reading ‘C’était il y a cent cinquante ans : 1865, le premier congrès international des étudiants.’

Posted in internationale

17 et 18 novembre 2015: 7e journées « Archives et mémoires étudiantes » … à l’international ! 17 et 18 nov 2015

Ces journées « Archives et mémoires étudiantes » sont l’occasion non seulement de faire le point régulièrement sur notre partenariat avec les Archives de France et les Archives nationales, mais aussi de mettre en lumière ces archives sous un angle particulier : en cette année du 150e anniversaire du Congrès de Liège et du 70e anniversaire de la création de l’UIE, c’est la dimension internationale qui s’impose. La convention sgnée avec le Service interministériel des archives de France, il y a peu, reconnaît les archives étudiantes comme faisant partie intégrante du patrimoine national.

Ces journées « Archives et mémoires étudiantes » sont l’occasion non seulement de faire le point régulièrement sur notre partenariat avec les Archives de France et les Archives nationales, mais aussi de mettre en lumière ces archives sous un angle particulier : en cette année du 150e anniversaire du Congrès de Liège et du 70e anniversaire de la création de l’UIE, c’est la dimension internationale qui s’impose. La convention sgnée avec le Service interministériel des archives de France, il y a peu, reconnaît les archives étudiantes comme faisant partie intégrante du patrimoine national.

Ce partenariat permet ainsi la conservation et la communication des archives militantes étudiantes (structures et militants) de dimension nationale, aux Archives nationales. Elles sont conservées sur le site de Pierrefitte-sur-Seine où a lieu notre première demi-journée du 17 novembre, journée internationale des étudiants…

Les Archives du ministère des Affaires étrangères accueillent notre seconde journée ainsi que notre exposition « 150 ans d’engagements étudiants à l’international… Continue reading ’17 et 18 novembre 2015: 7e journées « Archives et mémoires étudiantes » … à l’international ! 17 et 18 nov 2015′

Posted in internationale