-

AGENDA

Déc1lun9 h 00 min Colloque, Les Crous préparent l’...Colloque, Les Crous préparent l’...Déc 1 @ 9 h 00 min – 18 h 00 min Colloque, Les Crous préparent l’avenir : jeunesses, transitions, territoires. Quel avenir pour les Crous dans les dix prochaines années ? Organisé au Conseil économique social et environnemental (CESE) le 1er décembre prochain, ce colloque a[...]

Colloque, Les Crous préparent l’avenir : jeunesses, transitions, territoires. Quel avenir pour les Crous dans les dix prochaines années ? Organisé au Conseil économique social et environnemental (CESE) le 1er décembre prochain, ce colloque a[...] CHAINE YOUTUBE DE LA CITE

SEMINAIRES

COLLOQUE 2021 2022 SPORT UNIVERSITAIRE

Catégories

- appel à contributions

- archives et mémoires

- axes de recherche

- cahiers du germe

- collection germe aux éditions Syllepse

- dans d'autres éditions

- dictionnaire biographique et prosopographie

- internationale

- La lettre électronique

- mouvement étudiant et jeunesse

- mouvement étudiant et milieu étudiant

- mouvement, étudiant, mouvements sociaux et société

- mouvements étudiants et institution universitaire

- Non classé

- notes de lecture

- séminaires

- vie du germe

Étudier les mouvements étudiants

Les « humanités » gréco-latines et les organisations étudiantes (1880-1939)

Qu’est-ce qui fait bouger les organisations étudiantes sous la 3e République ? Celles-ci naissent pour la plupart à la fin du 19e siècle et renaissent après la Grande Guerre, et leur problème est plus d’améliorer les conditions de vie et d’études de leurs camarades ou d’assurer leurs débouchés professionnels que de transformer le contenu et la pédagogie des études. François Borella et Michel de la Fournière[1] soulignent que le « corporatisme » revendiqué par l’UNEF et les AGE ne pose pas de questions sur les causes des maux ni de réflexion sur la situation de l’étudiant dans le pays, d’où des solutions partielles (restaurants bon marché, cités, bourses d’études). En outre, on ne s’occupe que des étudiants actuellement sur les bancs de l’Université, sans rien dire sur la démocratisation ou sur le devenir de l’Université ; par le refus de « faire de la politique », on respecte l’ordre établi.

Qu’est-ce qui fait bouger les organisations étudiantes sous la 3e République ? Celles-ci naissent pour la plupart à la fin du 19e siècle et renaissent après la Grande Guerre, et leur problème est plus d’améliorer les conditions de vie et d’études de leurs camarades ou d’assurer leurs débouchés professionnels que de transformer le contenu et la pédagogie des études. François Borella et Michel de la Fournière[1] soulignent que le « corporatisme » revendiqué par l’UNEF et les AGE ne pose pas de questions sur les causes des maux ni de réflexion sur la situation de l’étudiant dans le pays, d’où des solutions partielles (restaurants bon marché, cités, bourses d’études). En outre, on ne s’occupe que des étudiants actuellement sur les bancs de l’Université, sans rien dire sur la démocratisation ou sur le devenir de l’Université ; par le refus de « faire de la politique », on respecte l’ordre établi.

Quand les organisations étudiantes attaquent la réforme de la capacité en droit ou celle de la licence ès lettres, c’est pour défendre des positions professionnelles et non pour améliorer les cursus d’études de droit ou de lettres. Cela n’empêche pas une revendication de l’UNEF et des AGE, qui est de siéger dans les conseils académiques pour plus que les questions disciplinaires.

Le latin et l’accès aux facultés

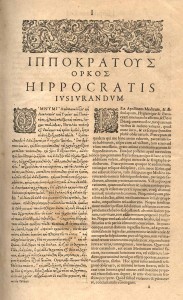

Il est une question à laquelle les organisations étudiantes sous la 3e République devraient pourtant s’intéresser : la place du latin dans l’accès aux facultés, question qui a plus de cent ans d’âge. Poser la question du latin dans l’enseignement secondaire sous la 3e République, c’est à la fois évoquer le problème du passage du primaire au secondaire, soulever la question des programmes des collèges et des lycées et analyser le rôle du baccalauréat ès lettres dans l’accès aux études supérieures.

Dans l’école du Premier Empire, le latin est enseigné dès les classes élémentaires (la 8e) et il est une matière essentielle : on y consacre les deux-tiers du temps jusqu’à la classe de rhétorique, on fait un devoir de latin-grec par jour (version grecque, latine, thème latin, vers latins, discours latin) que le professeur corrige et qui est préparé en étude : 4 heures de cours, 7 heures d’étude, ce qui donne une importance considérable au maître d’étude et permet de faire tourner un collège avec sept ou huit professeurs. Ce n’est qu’en 1880 que s’esquisse un embryon de lutte contre l’hégémonie du latin : les débuts de l’enseignement du latin sont repoussés en 6e et ceux du grec en 4e.

Avant la réforme de 1891 qui crée le baccalauréat « moderne », il existe deux baccalauréats, le baccalauréat ès lettres – où la version latine est une épreuve centrale – et le baccalauréat ès sciences. Au départ, il faut être bachelier ès lettres pour accéder aux facultés, sauf à l’Ecole de pharmacie, et être bachelier ès lettres pour se présenter au baccalauréat ès sciences. Les deux titres sont exigés pour entrer en faculté de médecine, avant que ne soit institué en 1858 un baccalauréat ès sciences « restreint », remplacé en 1893 par le certificat d’études de sciences physiques, chimiques et naturelles (PCN). La réforme de 1880 (décret du 19 juin), qui veut créer un accord étroit entre les lettres et les sciences, s’accompagne d’une réforme du baccalauréat ès lettres, dont disparaît le discours latin au profit d’une épreuve de composition française dans la première série, et d’une composition scientifique dans la seconde série. En 1881 est créé un baccalauréat de l’enseignement secondaire spécial, qui permet de s’inscrire dans les facultés de sciences et de médecine.

Avant la réforme de 1891 qui crée le baccalauréat « moderne », il existe deux baccalauréats, le baccalauréat ès lettres – où la version latine est une épreuve centrale – et le baccalauréat ès sciences. Au départ, il faut être bachelier ès lettres pour accéder aux facultés, sauf à l’Ecole de pharmacie, et être bachelier ès lettres pour se présenter au baccalauréat ès sciences. Les deux titres sont exigés pour entrer en faculté de médecine, avant que ne soit institué en 1858 un baccalauréat ès sciences « restreint », remplacé en 1893 par le certificat d’études de sciences physiques, chimiques et naturelles (PCN). La réforme de 1880 (décret du 19 juin), qui veut créer un accord étroit entre les lettres et les sciences, s’accompagne d’une réforme du baccalauréat ès lettres, dont disparaît le discours latin au profit d’une épreuve de composition française dans la première série, et d’une composition scientifique dans la seconde série. En 1881 est créé un baccalauréat de l’enseignement secondaire spécial, qui permet de s’inscrire dans les facultés de sciences et de médecine.

La réforme de 1890-1891 est essentielle, car elle traduit la volonté d’unification de l’enseignement secondaire : la distinction entre le baccalauréat ès sciences et le baccalauréat ès lettres est supprimée au profit d’un baccalauréat de l’enseignement secondaire classique comprenant une première partie commune à tous les élèves et une seconde partie divisée en deux séries, l’une philosophique, l’autre mathématique. Par ailleurs le décret du 4 juin 1891 transforme l’enseignement secondaire spécial en enseignement secondaire moderne en créant le baccalauréat secondaire moderne. Destiné à « répondre aux attentes de la bourgeoisie industrielle et commerçante », selon Jean-Baptiste Piobetta, la création de ce baccalauréat avive la querelle des classiques et des modernes. Pour beaucoup, « le baccalauréat moderne est une caricature du baccalauréat classique ». Mais il n’ouvre pas l’accès aux facultés de droit et de médecine, qui refusent ses titulaires.

1902 : la réforme fondamentale de l’enseignement secondaire invente le cycle et la section, fondement sur lequel nous vivons encore aujourd’hui sans toujours le savoir. Les réformateurs de 1902 ajoutent une année à la durée de l’enseignement secondaire et mettent à parité le classique et le moderne, qui conduisent tous deux à un baccalauréat de même valeur. Mais ils choisissent de découper le secondaire, classique comme moderne, en deux cycles : un 1er cycle de quatre ans avec une section classique (A) avec latin et une langue (grec ou 2e langue) et une section moderne (B) sans latin. Les bons élèves du primaire supérieur, qui font des études assez comparables à celles de la section B, pourront ainsi entrer dans le second cycle. Ils organisent ainsi une passerelle entre le primaire supérieur et l’enseignement secondaire. Le second cycle comprend quatre sections de A à D, dont trois avec latin : latin-grec, latin-langues, latin-sciences, langues-sciences. Cette architecture, légèrement modifiée par la suppression de la section latin-langues, durera jusqu’en 1965.

Faut-il admettre les bacheliers modernes dans les facultés ? Le baccalauréat moderne et la commission Ribot de 1899

Les facultés de médecine et de droit refusent d’assimiler les deux diplômes et ne consentent à admettre les élèves du moderne qu’après l’obtention d’une dispense demandée et examinée pour chaque cas.[2]» C’est la raison pour laquelle la possibilité pour les bacheliers « modernes » d’accéder aux facultés est l’un des points les plus âprement discutés dans les dépositions faites devant la commission d’enquête sur l’enseignement secondaire de 1899, dite commission Ribot[3]. De très nombreux points sont mis en discussion, parmi lesquels l’organisation des enseignements classique et moderne et les examens dont le baccalauréat. Le baccalauréat moderne comme clé d’accès à l’enseignement supérieur est notamment sur la sellette. Certains,  comme les membres de la Société générale d’éducation, estiment que « le baccalauréat moderne, qui n’a de valeur que comme équivalent du baccalauréat classique et comme promesse de fonction publique, est à supprimer purement et simplement. […] Le baccalauréat classique doit être exigé pour toutes les carrières libérales.[4] » La Société pour l’étude des questions d’enseignement secondaire a demandé un rapport sur le baccalauréat à un professeur du lycée Lakanal, Henri Bernès[5]. Dans son texte publié en 1899, celui-ci refuse l’accès aux facultés des bacheliers modernes : tout au plus, accepte-t-il que les bacheliers de la section mathématiques élémentaires de l’enseignement classique puissent avoir droit à entrer en Faculté de médecine comme ils le peuvent déjà dans celle de droit. Le même rapport exprime la crainte que l’on ouvre la porte des facultés de droit et de médecine aux certifiés de l’enseignement primaire supérieur ou même aux « brevetés primaires. » La crainte de l’assimilation des deux baccalauréats fait craindre un abaissement des études. Selon Henri Bernès, « il est d’intérêt public que certaines professions ne soient exercées que par des hommes qui joignent au minimum exigible de capacité technique un certain développement intellectuel, qui aient une certaine valeur sociale. […] Il serait tout à fait fâcheux, si les élèves de l’enseignement moderne se dirigent jusqu’ici en majorité vers les carrières agricoles, industrielles et commerciales, d’en détourner, ce qui serait l’effet fatal de l’assimilation, une partie notable vers la médecine ou vers les carrières juridiques et administratives » (p.111-112)

comme les membres de la Société générale d’éducation, estiment que « le baccalauréat moderne, qui n’a de valeur que comme équivalent du baccalauréat classique et comme promesse de fonction publique, est à supprimer purement et simplement. […] Le baccalauréat classique doit être exigé pour toutes les carrières libérales.[4] » La Société pour l’étude des questions d’enseignement secondaire a demandé un rapport sur le baccalauréat à un professeur du lycée Lakanal, Henri Bernès[5]. Dans son texte publié en 1899, celui-ci refuse l’accès aux facultés des bacheliers modernes : tout au plus, accepte-t-il que les bacheliers de la section mathématiques élémentaires de l’enseignement classique puissent avoir droit à entrer en Faculté de médecine comme ils le peuvent déjà dans celle de droit. Le même rapport exprime la crainte que l’on ouvre la porte des facultés de droit et de médecine aux certifiés de l’enseignement primaire supérieur ou même aux « brevetés primaires. » La crainte de l’assimilation des deux baccalauréats fait craindre un abaissement des études. Selon Henri Bernès, « il est d’intérêt public que certaines professions ne soient exercées que par des hommes qui joignent au minimum exigible de capacité technique un certain développement intellectuel, qui aient une certaine valeur sociale. […] Il serait tout à fait fâcheux, si les élèves de l’enseignement moderne se dirigent jusqu’ici en majorité vers les carrières agricoles, industrielles et commerciales, d’en détourner, ce qui serait l’effet fatal de l’assimilation, une partie notable vers la médecine ou vers les carrières juridiques et administratives » (p.111-112)

Un grand nombre de dépositions faites devant la commission Ribot vont dans le même sens. Loin d’accepter l’assimilation du baccalauréat moderne au baccalauréat classique, un bon nombre de professeurs plaide pour un renforcement du poids des études gréco-latines. Beaucoup se plaignent de l’inflation du nombre des candidats au baccalauréat, de la médiocrité des élèves. Anatole Leroy-Beaulieu, membre de l’Institut, estime que « l’enseignement moderne sera toujours plus facile ou d’apparence plus facile que le classique et attirera donc le plus de gens. […] Si vous ouvrez toutes les carrières au diplôme de l’enseignement moderne, vous augmenterez fatalement, par là même, le nombre des aspirants à toutes les carrières et à tous les emplois. […] De quoi souffrons nous aujourd’hui, si ce n’est de la pléthore d’aspirants (aux) fonctions de l’État ou de candidats aux carrières libérales ? [6]. » A son tour, le doyen de la Faculté des lettres Alfred Croiset, entonne l’air connu de « l’encombrement des carrières libérales ». Selon lui, il serait fâcheux, « même au point de vue des sciences, des études de droit de droit, de médecine et d’autres encore, que des élèves sortant de l’enseignement moderne y fussent admis, car il ne peut se produire par là qu’un abaissement fatal, inévitable du niveau des études.[7] » Le doyen de la Faculté de médecine Brouardel « ne croit pas que l’enseignement moderne ait développé, chez les jeunes gens (qu’il a) vus et suivis, les qualités de maturation, de réflexion, de précision qu’il serait nécessaires pour bénéficier de l’enseignement supérieur. » Garçonnet, son collègue de la Faculté de droit, estime que le latin est nécessaire pour étudier le droit. Gabriel Monod estime que l’enseignement moderne s’adresse aux jeunes gens se destinant aux « carrières pratiques » : selon lui, « pour les candidats aux carrières libérales, l’enseignement classique avait des avantages incontestables, qu’il ne faut pas supprimer, mais rétablir. »

Ainsi, le latin est-il vu par beaucoup d’enseignants comme l’assurance d’une culture générale et d’un niveau intellectuel indispensables aux études supérieures, littéraires comme scientifiques, mais aussi comme un bon moyen de régulation des flux de bacheliers, d’orientation et de sélection.

Ces transformations du titre d’accès à l’enseignement supérieur ne concernent pas directement les jeunes filles, qui bénéficient d’un enseignement secondaire propre sanctionné par un certificat d’études spécifique non équivalent au baccalauréat. Cet examen est réservé aux garçons, et les filles ne peuvent s’y présenter qu’avec l’autorisation du gouvernement. Ceci est la conséquence de la fameuse loi Camille Sée du 21 décembre 1880 qui crée certes un véritable enseignement secondaire féminin d’État de cinq ans dispensé par des professeurs femmes, mais c’est un enseignement ségrégatif qui ne conduit pas au baccalauréat, mais à un diplôme de fin d’études secondaires n’ouvrant aucun accès aux facultés. Les réformes de Camille Sée créent pour les candidates aux études supérieures, françaises et étrangères, un barrage important, celui du latin. Avant 1905, les candidates au baccalauréat doivent obtenir une autorisation spéciale du ministre de l’Instruction publique et les tentatives en vue de faire reconnaître le diplôme de fin d’études féminines comme équivalent du baccalauréat sont vouées à l’échec

Les réformes du baccalauréat concernent par ailleurs les étrangers et les étrangères, qui sont tenus de présenter un titre équivalent au baccalauréat ès lettres français, et donc de justifier d’études latines.

Les étudiants, les premiers concernés, ne communiquent pas sur ces réformes, faute d’organisations propres (les premières AGE voient le jour dans les années 1880 et l’UNEF en 1907). Ce sont leurs professeurs qui ont la parole.

1923: L’échec de la réforme Bérard

En mars 1913, une commission parlementaire de l’enseignement se penche sur la réforme du régime de 1902. Pour beaucoup d’universitaires et d’intellectuels, l’étude du latin doit être obligatoire dans l’enseignement secondaire, car elle constitue une part indispensable d’une éducation réellement désintéressée. Entre 1922 et 1925, de vifs débats accompagnent au Parlement, dans la presse et les revues, dans les cercles pédagogiques et les  congrès universitaires, la réforme de l’enseignement secondaire de Léon Bérard, le ministre catholique et conservateur de l’Instruction publique. En dépit des critiques d’Edouard Herriot et de l’opposition des membres du conseil supérieur de l’Instruction publique et des inspecteurs généraux, le ministre promulgue en décembre 1923 un plan d’études qui comporte pour tous les élèves des lycées et des collèges quatre années obligatoires de latin et deux de grec ; la section moderne du premier cycle est supprimée ; après la classe de 3e seulement, la possibilité était laissée aux familles de choisir entre différents types d’études[8]. La réforme instaure deux baccalauréats, classique et moderne, et élimine le baccalauréat B, le préféré des jeunes filles. Cette réforme est jugée élitiste, hostile à la science et non démocratique par la gauche, et notamment Edouard Herriot, et ne sera pas mise en œuvre puisque, quelques mois après sa promulgation, avec la victoire du Cartel des gauches, le successeur de Bérard au ministère François-Albert rétablit la série B du 1er cycle par le décret du 13 mai 1925. La section moderne a été rétablie en 1924 ; dans le second cycle, trois sections remplacent les quatre sections de 1902, et la section latin-langues (B) disparaît. Le décret du 7 août 1927 et un arrêté du 6 mars 1928 mettent le régime des examens du baccalauréat en harmonie avec le nouveau régime des études en instaurant les deux parties du baccalauréat : la première partie avec trois séries (A latin-grec, A’ latin-langue vivante et B mathématiques-langue vivante) et une seconde partie avec deux séries : philosophie et mathématiques.

congrès universitaires, la réforme de l’enseignement secondaire de Léon Bérard, le ministre catholique et conservateur de l’Instruction publique. En dépit des critiques d’Edouard Herriot et de l’opposition des membres du conseil supérieur de l’Instruction publique et des inspecteurs généraux, le ministre promulgue en décembre 1923 un plan d’études qui comporte pour tous les élèves des lycées et des collèges quatre années obligatoires de latin et deux de grec ; la section moderne du premier cycle est supprimée ; après la classe de 3e seulement, la possibilité était laissée aux familles de choisir entre différents types d’études[8]. La réforme instaure deux baccalauréats, classique et moderne, et élimine le baccalauréat B, le préféré des jeunes filles. Cette réforme est jugée élitiste, hostile à la science et non démocratique par la gauche, et notamment Edouard Herriot, et ne sera pas mise en œuvre puisque, quelques mois après sa promulgation, avec la victoire du Cartel des gauches, le successeur de Bérard au ministère François-Albert rétablit la série B du 1er cycle par le décret du 13 mai 1925. La section moderne a été rétablie en 1924 ; dans le second cycle, trois sections remplacent les quatre sections de 1902, et la section latin-langues (B) disparaît. Le décret du 7 août 1927 et un arrêté du 6 mars 1928 mettent le régime des examens du baccalauréat en harmonie avec le nouveau régime des études en instaurant les deux parties du baccalauréat : la première partie avec trois séries (A latin-grec, A’ latin-langue vivante et B mathématiques-langue vivante) et une seconde partie avec deux séries : philosophie et mathématiques.

Les réactions étudiantes proviennent essentiellement de l’extrême droite, en appui au projet Bérard. Les Etudiants d’Action française, qui étaient hostiles à la réforme du baccalauréat de 1902, approuvent la réforme Bérard tout en trouvant stupides ses défenseurs, qui affirment que le latin est « démocratique »[9]. En novembre 1922, leur journal s’en prend à une motion de la section de l’enseignement de la Confédération des travailleurs intellectuels (CTI) qui critique la réforme Bérard parce qu’« elle élargit la distance qui sépare les deux enseignements primaire et secondaire et présente ainsi un caractère antidémocratique »[10]. En novembre 1923, l’Etudiant français approuve l’idée, en défense du latin, que l’enseignement secondaire doit être « une préparation à apprendre, une école de pensée, non pas un enseignement professionnel »[11]. Une réaction tardive et rare, plus corporative que politique, est à noter : en janvier 1928, le bulletin Angers-étudiant de l’AGE d’Angers réagit à l’encontre de la série B sans latin et demande que l’on impose l’étude du latin dès la 6e ; en mai 1929, le même bulletin regrette que le nombre de licenciés ès lettres classiques latin-grec soit insuffisant par rapport aux licenciés ès-sciences en raison de la prédominance dans le premier cycle secondaire des humanités classiques et des sciences pures[12].

1924 L’unification des programmes secondaires masculins et féminins

Les jeunes filles en quête du baccalauréat masculin

Si les étudiantes étrangères, qui l’emportent en nombre sur les Françaises jusqu’à la fin du siècle, sont soumises aux mêmes règles que les étrangers, les jeunes Françaises – et cela explique en partie le développement timide de leurs effectifs à la fin du 19e siècle – ont un problème : les baccalauréats ne leur sont pas accessibles. L’idée d’un enseignement supérieur des jeunes filles trouve cependant de plus en plus de défenseurs, même s’il ne s’agit pas d’ouvrir aux femmes les carrières masculines, mais plutôt de leur offrir une formation culturelle. A la fin des années 1880, des universités de province créent pour les jeunes filles des cours de culture générale analogues à ceux de la Sorbonne. La Faculté des lettres de Lyon met ainsi en place un certificat d’études supérieures pour jeunes filles[13]. Après la guerre, les femmes commencent à bénéficier de la diffusion de l’enseignement secondaire, voire de leur accession à l’enseignement supérieur ; les carrières libérales s’ouvrent à elles et les jeunes filles remportent de brillants succès aux concours universitaires. L’aspiration des filles des classes bourgeoises à passer le baccalauréat rend nécessaire l’unification des études secondaires. De 1909 à 1924, c’est la période de ce que Gaston Coirault[14] appelle le « latin illégal » : en effet, pour se présenter au baccalauréat masculin qui seul permet l’accès aux facultés, les filles doivent suivre des cours de latin que ne donnent pas les lycées féminins ; à l’époque, ces cours sont facultatifs et payants, donc pas prévus par la loi de 1880 sur l’enseignement secondaire des filles. On trouve cet enseignement du latin dans les établissements d’enseignement libre de jeunes filles, à Paris et dans quelques grandes villes. Selon l’affirmation de Gaston Coirault, « les jeunes filles vont à l’enseignement facultatif à peu près uniquement » avant de se présenter au baccalauréat le plus facile, la section B « latin-langue vivante ».

En 1917, Mme Cruppi, l’épouse de Jean Cruppi qui a été ministre de l’Instruction publique en 1907, déclare que la préparation des jeunes filles au baccalauréat, « d’officieuse doit devenir officielle, ce qui est de fait doit devenir de droit ». Et, quand on lui objecte que l’arrivée des filles risque d’« encombrer les carrières libérales », Mme Cruppi réplique qu’il y a « d’autres voies pour les femmes que le fonctionnarisme »[15]. Dès 1916, la question de l’équivalence du diplôme de fin d’études secondaires avec la 1ére partie du baccalauréat est débattue à la demande du ministère de l’Instruction publique au Conseil supérieur de l’Instruction publique. Après une longue discussion, le projet est approuvé par le Conseil par 22 voix contre 7[16]. En janvier 1917, le Président du conseil Aristide Briand et le ministre de l’Instruction publique René Viviani ouvrent une commission extraparlementaire sur l’enseignement secondaire féminin présidée par l’ancien ministre de l’Instruction publique Charles Dupuy dont le rapport final est produit en janvier 1919, sans grand résultat. L’arrivée au ministère de l’Instruction publique de Léon Bérard au début de 1921 permet l’unification des programmes dans le cadre de la création de deux baccalauréats classique et moderne par le décret du 25 mars 1924. Ce décret est célébré comme la mesure qui reconnaît l’égalité de l’accès des femmes aux études supérieures, une victoire du féminisme. Néanmoins, comme l’ont remarqué de nombreux historiens, les effets de cette réforme mettront du temps à se réaliser et cette unification des cursus masculin et féminin souffrira longtemps de l’opposition des classes bourgeoises nostalgiques de l’ancien système de la différenciation sexuelle de l’enseignement secondaire[17]. Ainsi Paul Crouzet (1873-1952), ancien inspecteur général de l’Instruction publique et conseiller technique pour la réforme de l’enseignement secondaire, qui avait à ce titre été l’un des artisans de la réforme du baccalauréat, critique vivement les retombées de la réforme Bérard sur le statut de la femme au nom des valeurs du siècle dernier. Selon lui, les acteurs de la réforme se sont comportés en apprentis-sorciers en provoquant une demande excessive des jeunes filles : celles-ci ont considéré le baccalauréat comme un droit « et, quand il y a un droit, chacun veut l’exercer, même s’il n’en a pas besoin » ; on a ainsi lancé une « course aux carrières », certes justifiée après la guerre par la nécessité de trouver un emploi ; mais « les jeunes femmes vont au baccalauréat comme à une condition de leur indépendance ». Paul Crouzet voudrait que l’on conservât la différence des sexes, la différenciation selon lui est « un appel à la libération, à une vraie libération, à toute la libération définitive possible » : « A force de faire de la femme une intellectuelle, on la rendrait impropre à faire une bonne mère de famille […] ; la préparation au baccalauréat officiellement déchaînée a détruit la simple préparation à la vie, à la vie de femme en particulier »[18].

1933 La loi Armbruster

C’est avec la loi Armbruster sur l’exercice de la médecine par les étrangers que la question du latin commence à s’installer dans les débats étudiants, dans une zone politico-corporative. En 1931 une commission sénatoriale présidée par M. Dentu est chargée d’examiner la proposition de loi Armbruster modifiant la loi de 1892. Dans les débats au Sénat sur le projet de loi Armbruster en février 1933, l’une des questions les plus débattues est celle du latin : faut-il imposer aux étudiants qui veulent s’inscrire en faculté de médecine la possession du baccalauréat latin-grec, comme le propose la commission de réforme de l’enseignement médical ? Le Sénat exige le baccalauréat latin-grec dans le projet de loi malgré le désaccord d’Armbruster lui-même, et l’Assemblée nationale refuse d’adopter cette disposition. Le doyen de la Faculté de médecine de Paris Balthazard s’y oppose mais décide de créer une commission pour en débattre (conseil de la Faculté du 17 décembre 1931). Accessoirement se pose la question d’obliger les étrangers à passer le baccalauréat A latin-grec ou A’ latin seul : les médecins souhaitent cette obligation qui aurait le mérite de rendre plus difficile l’entrée dans les facultés de médecine ; la Chambre des députés refusera cette obligation.

Dans sa séance du 10 décembre 1931, le conseil de la Faculté des sciences dit son émotion devant la proposition de loi votée par le Sénat et tendant à exiger, après une période transitoire de 6 ans, le baccalauréat latin-grec de tous les étudiants en médecine, mesure qui porte atteinte à l’égalité de tous les baccalauréats et risque d’être étendue à d’autres disciplines et porterait un grave préjudice au PCN en particulier. Les titulaires de ce baccalauréat, déclare un professeur, ne peuvent en général suivre les cours de maths à l’institut de chimie. L’office de médecine de l’UNEF s’oppose lui aussi à l’obligation du baccalauréat latin-grec qui, selon lui, « institue une barrière illogique et arbitraire à l’entrée des études médicales », tout en approuvant l’imposition du seul latin ; il demande que les étudiants étrangers qui veulent s’établir en France aient accompli leurs obligations militaires et soient naturalisés, approuve la suppression du PCN et demande que soit institué un concours d’entrée dans les facultés de médecine et que les concours de l’externat et de l’internat soient réservés aux étudiants français.

Par contre les syndicats de médecins sont favorables au latin. En mars 1932, la Confédération des syndicats médicaux déclare : « Nous n’abandonnons pas notre lutte en faveur des études classiques et la nécessité du baccalauréat latin-grec ». La confédération critique la commission d’hygiène de la Chambre qui a mis de côté dans le projet la nécessité du baccalauréat latin-grec ainsi que l’obligation pour les chirurgiens-dentistes d’obtenir le doctorat en médecine[1]. En novembre 1932, la Chambre ayant refusé d’inscrire l’obligation du latin-grec dans le projet de loi Armbruster, Le Médecin de France écrit : « Les députés n’aiment pas le grec »[1].

A l’encontre des Etudiants d’action française, le journal des Phalanges universitaires Les étudiants de France approuve la loi Armbruster, mais critique le fait que l’on continue à imposer le baccalauréat classique (latin-grec) pour les études médicales. Il se demande cependant si elle est le meilleur moyen pour lutter contre la pléthore médicale.

L’école unique

En 1934, le journal des étudiants de l’Institut catholique publie un article intitulé « la grande pitié de la jeunesse étudiante française » : l’auteur, J. Maqué, constate un « encombrement des carrières intellectuelles » paradoxal en un temps où, les générations de la guerre arrivant aux études supérieures, il devrait y avoir diminution des effectifs estudiantins ; à ses yeux, c’est en particulier la loi sur la gratuité des études secondaires du 31 mai 1933 qui accroît ce phénomène et qui crée un « prolétariat intellectuel aigri ou révolté » ; il faudrait en conséquence « rehausser le niveau des examens »[19].

Le système scolaire de l’après-guerre est caractérisé par l’existence de deux filières parallèles incluant toutes deux primaire et secondaire. Après la Grande Guerre, l’idée de démocratisation se répand. Un groupe d’universitaires qui se sont connus sous l’uniforme, les Compagnons de l’Université nouvelle, lance le slogan de “l’école unique” qui est abondamment repris. Un socialiste, Zoretti, propose une organisation démocratique pour rompre avec l’école de classe. Diverses commissions travaillent la question. La Fédération générale de l’enseignement, à laquelle appartient le SNI, et qui fait elle-même partie de la CGT, adopte un projet dans lequel, après un enseignement primaire unifié, un premier cycle commencerait par un tronc commun pour orienter les élèves. L’idée d’une « école unique » fusionnant l’enseignement primaire des lycées et celui donné dans le primaire (les écoles primaires supérieures) est lancée à l’initiative notamment des Compagnons de l’université nouvelle et avec le soutien d’Edouard Herriot[20]. Les Compagnons de l’université nouvelle préconisent, selon Olivier Loubès « le contrôle par les primaires de tout l’enseignement obligatoire prolongé jusqu’à 14 ans ». Selon les Etudiants d’Action française, le projet est aussi l’œuvre du Convent des Droits humains de la Franc-maçonnerie[21]. L’école unique figure dans le programme du Cartel des gauches de 1924, mais la brièveté de leur passage au gouvernement en empêchera la réalisation[22]. Cette fusion n’aboutira qu’après la seconde guerre mondiale avec une certaine secondarisation du primaire. Il s’agit notamment de favoriser l’accès à l’enseignement secondaire. Or cet accès est entravé par le caractère payant des études secondaires qui écarte les classes sociales inférieures, d’où l’idée de la gratuité de ces études, mise en œuvre entre 1928 et 1933. Le 16 avril 1930, la loi de finances décide que « les rétributions scolaires de l’externat simple dans tous les établissements secondaires de l’Etat, pour les élèves de la classe de 6e, cessent d’être payantes ». En 1933, la gratuité est étendue à la 5e, 4e et 3e. Cette réforme a des conséquences d’autant plus lourdes qu’elle coïncide avec le renversement de la tendance démographique : c’est à la rentrée 1930 que commence à se faire sentir la vague démographique de l’immédiat après-guerre. Il en résulte un accroissement important des effectifs de l’enseignement secondaire. Les 6e des lycées et collèges accueillaient 10 848 garçons en 1929 ; elles en comptent 14 955 à la rentrée de 1930.

L’école unique suscite les protestations du « camp secondaire » (Olivier Loubès) du député radical Hippolyte Ducos et Francisque Vial, directeur de l’enseignement secondaire, qui crient à l’« attentat envers les humanités », mais aussi des critiques du monde étudiant, qui craint des « abus ». L’Action française est vent debout contre l’école unique au nom de la défense des « humanités ». Lors d’une réunion des EAF à la salle des Sociétés savantes en 1931, Léon Daudet déclare que c’est une « question nationale » : « Je ne conçois pas, dira-t-il, de culture générale, c’est-à-dire de fondement de la connaissance et de la possibilité d’avancer dans la connaissance sans une pratique des humanités. […] Pour cela, il faut introduire le latin à l’école communale. […] Si l’instituteur sait le latin, qu’il l’enseigne ; mais s’il l’ignore, le curé du village ou les congréganistes l’enseigneront, et l’actuelle lutte absurde de l’école contre l’Eglise sera remplacée par un front unique pour la défense des Humanités »[23]. Les Etudiants d’Action française sont les plus virulents, au nom de la défense des « humanités » chère à Maurras. Selon eux, les Compagnons de l’Université nouvelle, en souhaitant permettre à « l’enfant du pauvre » d’accéder à l’enseignement secondaire, veulent supprimer les classes primaires des lycées. Les inégalités ne sont pas seulement de connaissances ou d’intelligence, « mais de cœur, de caractère, de puissance économique, de force physique, etc. ». Les partisans de l’école unique « veulent confier le monopole de l’enseignement à l’Etat. Est-ce le devoir de l’Etat d’assurer à tous l’enseignement secondaire ou supérieur ? »[24]. En 1927, les EAF soutiennent l’opinion d’Henri Bernès, professeur de première supérieure au lycée Lakanal, selon lequel cette réforme « détruit l’homogénéité des classes, supprime l’unité des professeurs, rend impossible la coordination des enseignements ». Henri Bernès ajoute que « ce qui est en question, ce n’est pas seulement l’avenir de la culture classique, c’est celui de l’enseignement secondaire » ; c’est « l’envahissement de la culture secondaire par les maîtres, les méthodes et l’esprit de l’enseignement primaire » ; la marque d’une « fureur de désorganisation de la véritable culture classique » ; enfin, pourquoi ne pas se suffire du système des bourses, puisqu’elles « ont suffi jusqu’ici à pousser l’élite des petits primaires (sic) aux hauts emplois », même si elles sont aussi allés à des « élèves médiocres » ?[25]. Les EAF répercutent encore l’opinion de Paul Bourget, dans le Figaro du 12 mars 1931, selon lequel la gratuité de l’enseignement secondaire va aboutir « à séparer de leur milieu les plus intelligents des enfants du peuple, autant dire à risquer de multiplier ce type de réfractaire dont Jules Vallès, qui en fut un lui-même, nous a tracé une si émouvante peinture ». Avec l’école unique, « vous aurez recruté une élite de révolutionnaires et de bolchevistes ». L’Action française critique un individualisme qui menace les « familles » tout en prônant l’accession sociale des enfants d’ouvriers méritants : « L’élite ne se recrute point parmi les individus. Elle se recrute parmi les familles. Le problème du législateur devrait être d’assurer à ces familles les meilleures conditions pour se développer dans la durée et l’unité ». L’orateur demande à combien s’élèvera pour le contribuable le coût d’un élève maintenu dans l’enseignement secondaire et conclut : « L’Etat veut s’assurer par la gratuité le droit de sélectionner et d’orienter »[26].

Les organisations étudiantes emboîtent le pas de l’Action française. En avril 1934, le congrès de l’UNEF d’Aix-Marseille, dans le contexte du décret Chéron et de la loi Armbruster, se penche sur la réforme de l’enseignement secondaire. Un vœu considère « qu’il est inadmissible que les contribuables français si durement imposés fassent les frais de l’instruction d’élèves étrangers » ; selon ce vœu, « les établissements secondaires français, payés avec de l’argent français, sont d’abord fait pour les Français et en suite pour les étrangers ». En conséquence le congrès demande que « la gratuité de l’enseignement secondaire soit réservée aux seuls Français de naissance et les places disponibles dans les établissements secondaires accordées de préférence à des élèves français de naissance ». Pour éviter l’encombrement des Universités, l’UNEF demande qu’un concours soit établi à l’entrée des facultés et des écoles d’enseignement supérieur, qu’un « examen sérieux » ait lieu dans les établissements secondaires pour le passage de 2nde en 1ère et qu’il soit fixé chaque année un nombre limité de bacheliers ; constatant que la « culture générale des étudiants […] baisse chaque année », l’UNEF demande que le niveau du baccalauréat soit relevé, que soient supprimées les sections A’ et B du baccalauréat et que seule reste la section A latin-grec. Le congrès demande en outre « qu’il soit organisé à l’intention de tous les étudiants un cours sur les méthodes du travail intellectuel »[27]. La « corpo » de médecine de Paris se prononce sans état d’âme en faveur de la défense de la culture classique et des « Humanités », tout comme la confédération des syndicats médicaux[28].

Les milieux catholiques sont eux-mêmes hostiles à cette réforme. Pour la FFEC, la sélection à l’entrée dans l’enseignement supérieur, et donc la question du baccalauréat, est « la pierre angulaire de la réforme scolaire ». Faut-il remplacer le baccalauréat par un examen de passage et des commissions d’examen de passage où les parents d’élèves seraient représentés[29] ? Selon la FFEC, « l’école unique, par ses commissions de sélection et d’examen, empiète sur les droits des familles » puisque c’est la commission qui choisit l’orientation des élèves et qu’il y a peu de parents d’élèves élus à la commission. « Toute entrave à la liberté des parents et à celle du clergé dans l’éducation de la jeunesse est condamnable. ». La crainte est aussi que la loi permette « de laisser fréquenter les lycées par les futurs instituteurs issus des écoles primaires supérieures »[30]. La JEC de même, dans son bulletin Chantiers[31], estime que « l’école unique est au centre de l’idéologie radicale ; tous les partis de gauche en sont partisans, les partis de droite la subissent plus ou moins ». Selon André Bernard, « l’école unique va augmenter le nombre de gens qui auront passé par le collège et dont la situation sociale dépendra des études faites au collège, de l’instruction reçue ; d’autre part, l’origine des écoliers et des étudiants sera fortement changée ». Autrefois, tous les étudiants étaient de classe bourgeoise, désormais, « c’est le principe du mérite individuel qui présidera au recrutement (dans la mesure où la sélection sera rigoureusement appliquée) ; dès lors, « vu la supériorité numérique des classes laborieuses et le fait que la réforme est faite pour elles », « le recrutement scolaire se fera normalement dans les classes laborieuses » ; aussi l’école unique « augmentera (-t-elle) considérablement le nombre des intellectuels […] issus des couches inférieures de la société ». Or, il y a un nombre de places limité pour les diplômés. L’équilibre social actuel va être rompu et l’école unique et menacera de « créer un déséquilibre social » ; autrefois, par le système des bourses, « les classes bourgeoises qui étaient au sommet de la hiérarchie sociale pouvaient admettre dans leur sein des éléments étrangers parce que, par suite même de leur petit nombre, elles les assimilaient rapidement ». Comment les classes bourgeoises accepteront ces nouveaux venus ? « A côté de l’aristocratie de la richesse et de la masse des travailleurs va se créer une nouvelle classe, celle des intellectuels ; la lutte avec l’aristocratie paraît inévitable » ; « le nombre des élus parmi les nouveaux venus sera restreint et celui des ratés augmentera », et l’on criera d’autant plus à l’injustice que l’on verra plus nettement la supériorité du principe de la fortune sur celui de l’instruction et de l’intelligence ». En conséquence, « l’application de l’école unique semble devoir renforcer la lutte des classes ». Dans un autre article, André Bernard évoque les « conséquences intellectuelles » de l’école unique ; la crise de la culture est celle de la culture classique : « la lutte des classes se poursuit dans le domaine de l’esprit »[32]. En décembre 1934, Chantiers revient sur « la grande misère des diplômés » : « Le problème est que la culture, sanctionnée par le diplôme, est étroitement liée aux professions qui promettent une vie libre, considérée, confortable. Offrir cette culture à tous, c’est pousser en masse des candidats vers des places qu’on ne peut multiplier. C’est en outre leur faire désirer la culture pour la place. (…) On ouvre tout grand le vestibule et on refuse l’accès des places à la grande majorité »[33]. Au congrès de l’UNEF à Caen en 1931, la section de droit de Toulouse que dirige Georges Vedel nuance son approbation du projet d’école unique : « Abaissement des frais d’inscription, oui, gratuité, oui, […] mais n’importe qui ne peut aspirer à n’importe quel diplôme »[34].

Ce projet est repris par le ministre du Front populaire, Jean Zay, sans aboutir. Le ministre veut supprimer les classes élémentaires des lycées et collèges et organiser le second degré dans trois sections (classique, moderne et technique). Les choses restent en l’état. Plusieurs raisons expliquent cette inertie, et d’abord le fait que le milieu de l’enseignement public, les syndicats et les partis de gauche, donnent la priorité à une autre réforme : il s’agit de faire aboutir le combat inachevé du début du siècle contre l’enseignement catholique. La grande revendication de l’époque n’est pas la démocratisation mais la nationalisation de l’enseignement, adoptée par exemple à l’unanimité sur rapport de Léon Blum par le parti socialiste lors de son congrès de 1929. L’école unique passe au second plan, et elle est d’ailleurs dénoncée par la droite comme une offensive contre l’école privée. En 1937, les projets de réforme de Jean Zay sont toujours contestés par la FFEC[35].

Conclusion

La création de l’enseignement « moderne » se fait au 19e siècle en référence au latin : adopter cette filière, c’est renoncer à une culture traditionnelle et un parcours d’excellence. Le « moderne » est bon pour les carrières techniques, commerciales et agricoles, et non pour les carrières libérales ou enseignantes ! Le latin, fleuron de l’enseignement secondaire classique, n’est certes au 20e siècle pas obligatoire dans toutes les sections de l’enseignement secondaire et les épreuves du baccalauréat, mais il demeure jusqu’après la Libération un marqueur des politiques de réforme de l’enseignement et un obstacle à la démocratisation de l’enseignement secondaire : problème pour l’accès des étudiants étrangers et des étudiantes françaises ou étrangères à l’enseignement supérieur avant 1924, il est aussi un verrou pour l’accès à l’enseignement secondaire de nombreux élèves des écoles primaires. De ce fait, il est aussi un marqueur politique : célébré par l’extrême droite comme une valeur morale et culturelle et en même temps comme un barrage contre l’envahissement des classes populaires (et contre les syndicats d’instituteurs), il est pour la gauche un obstacle à l’unification du système scolaire et à la démocratisation de l’enseignement. « La lutte des classes se poursuit dans le domaine de l’esprit » : le latin est la marque de fabrique de la société bourgeoise sous la IIIe République. Un enseignement sans latin ne peut qu’affaiblir pour certains les fondements de la société. Ce débat est toujours présent, même si, dans les récents débats sur la réforme du collège, les syndicats d’enseignants n’ont pas craint d’emprunter les slogans de la droite.

La création de l’enseignement « moderne » se fait au 19e siècle en référence au latin : adopter cette filière, c’est renoncer à une culture traditionnelle et un parcours d’excellence. Le « moderne » est bon pour les carrières techniques, commerciales et agricoles, et non pour les carrières libérales ou enseignantes ! Le latin, fleuron de l’enseignement secondaire classique, n’est certes au 20e siècle pas obligatoire dans toutes les sections de l’enseignement secondaire et les épreuves du baccalauréat, mais il demeure jusqu’après la Libération un marqueur des politiques de réforme de l’enseignement et un obstacle à la démocratisation de l’enseignement secondaire : problème pour l’accès des étudiants étrangers et des étudiantes françaises ou étrangères à l’enseignement supérieur avant 1924, il est aussi un verrou pour l’accès à l’enseignement secondaire de nombreux élèves des écoles primaires. De ce fait, il est aussi un marqueur politique : célébré par l’extrême droite comme une valeur morale et culturelle et en même temps comme un barrage contre l’envahissement des classes populaires (et contre les syndicats d’instituteurs), il est pour la gauche un obstacle à l’unification du système scolaire et à la démocratisation de l’enseignement. « La lutte des classes se poursuit dans le domaine de l’esprit » : le latin est la marque de fabrique de la société bourgeoise sous la IIIe République. Un enseignement sans latin ne peut qu’affaiblir pour certains les fondements de la société. Ce débat est toujours présent, même si, dans les récents débats sur la réforme du collège, les syndicats d’enseignants n’ont pas craint d’emprunter les slogans de la droite.

[1] Michel de la Fournière, François Borella, Le syndicalisme étudiant, Paris, Ed. du Seuil, 1957, p. 42-43.

[2] Piobetta, J.-B., op.cit., 1937, p. 206.

[3] Enquête sur l’enseignement secondaire. Procès-verbaux des dépositions présentés par M. Ribot, président de la commission de l’enseignement secondaire…, Paris, Imprimerie des Journaux Officiels, 1899, 449 p.

[4] Cité par Piobetta, op. cit., p. 232.

[5] Cité dans : Société pour l’étude des questions d’enseignement secondaire, L’enquête sur l’enseignement secondaire. Rapports adressés à la commission parlementaire de l’enseignement, Paris, Belin frères, 1899, p. 69-113.

[6] Enquête …, op. cit., p. 53.

[7]Enquête…, op. cit., p. 33 et 36.

[8] Sur la réforme Bérard, voir Martha Hanna, The Mobilization of Intellect…, op. cit., p. 173-174, et Karen Offen, « The Second Sex and the Baccalauréat in Republican France 1880-1924 », French Historical Studies, 1983 , vol. XIII, n° 2, p. 252-286.

[9] L’Etudiant français, 15 novembre 1921, 2e année, n° 1.

[10] L’Etudiant français, novembre 1922, 3e année, n° 2.

[11] l’Etudiant français, novembre 1923, 4e année, n° 1.

[12]Angers-étudiant, 25 janvier 1928, 3e année, n° 4 et 1er mai 1929.

[13] Revue internationale de l’enseignement, 1903.

[14] G. Coirault, Les cinquante premières années de l’enseignement secondaire féminin 1880-1930, Paris, Tours, Imp. Arrault, 1940.

[15] Revue universitaire, t. 2, 1917, p. 210-214.

[16]Arch. Nat., F/17/13646, Conseil supérieur de l’Instruction publique, séance du 21 décembre 1916

[17] Karen Offen, « The Second Sex and the Baccalauréat in Republican France 1880-1924 », French Historical Studies, vol. XIII, n° 2, Fall 1983, p. 252-286.

[18] P. Crouzet, Bachelières ou jeunes filles ?, Toulouse, Paris, Privat-Didier, 1949.

[19] La Catho, 15 avril 1934, n° 22.

[20] Voir Olivier Loubès, L’Ecole et la Patrie. Histoire d’un désenchantement 1914-1940, Paris, Belin, 2001.

[21] L’Etudiant français, 25 janvier 1928, 8e année, n° 3.

[22] J.-Y. Séguy, « Ecole unique, démocratisation de l’enseignement et orientation : le rôle des Compagnons de l’Université nouvelle », L’Orientation scolaire et professionnelle, 2007, vol. 36, n° 3, p. 289-311.

[23] L’Etudiant français, 25 février 1931, 11e année, n° 9.

[24]L’Etudiant français, 15 octobre 1925, 4e année, n° 16.

[25] L’Etudiant français, 25 décembre 1927, 8e année, n° 3.

[26] L’Etudiant français, 25 mars-10 avril 1931,11e année, n° 11.

[27] Angers-étudiant, n° 6, avril 1934.

[28] L’Action médicale, 15 janvier1922, 9e année, n° 88.

[29] L’Etudiant catholique, mars 1934, n° 47.

[30] L’Etudiant catholique, avril 1931, n° 25 et janvier 1933, n° 38.

[31] André Bernard, « L’Ecole unique et ses conséquences sociales », Chantiers, janvier 1933, n° 10.

[32] André Bernard, « L’Ecole unique et ses conséquences intellectuelles », Chantiers, février 1933, n° 11.

[33] Léon Blaquière, « Un autre aspect du chômage ; la grande misère des diplômés », Chantiers, décembre 1934, n° 26.

[34] L’Echo des étudiants de Toulouse, mars 1931, 5e année, n° 5.

[35] L’Etudiant catholique, 9e année, 2e trimestre 1937.