-

AGENDA

Il n'y a aucun événement à venir.

CHAINE YOUTUBE DE LA CITE

SEMINAIRES

COLLOQUE 2021 2022 SPORT UNIVERSITAIRE

Catégories

- appel à contributions

- archives et mémoires

- axes de recherche

- cahiers du germe

- collection germe aux éditions Syllepse

- dans d'autres éditions

- dictionnaire biographique et prosopographie

- internationale

- La lettre électronique

- mouvement étudiant et jeunesse

- mouvement étudiant et milieu étudiant

- mouvement, étudiant, mouvements sociaux et société

- mouvements étudiants et institution universitaire

- Non classé

- notes de lecture

- séminaires

- vie du germe

Étudier les mouvements étudiants

1995: un mouvement étudiant « noyé » dans la grève de novembre-décembre 1995?

Précédé par des mouvements dans les universités dès octobre 1995, que l’on a tendance à oublier , le mouvement de novembre-décembre 1995 en défense de la sécurité sociale et des services publics est à l’époque le mouvement de grève générale le plus important depuis 1968. Bien que la grève n’ait touché que les services publics, très peu le privé, on a parlé alors de « grève par procurltion », les opinions les plus favorables émanaient des chômeurs et des ouvriers alors que les gouvernants, comme d’usage, tentaient de stigmatiser les agents publics en lutte comme des« privilégiés ».

Précédé par des mouvements dans les universités dès octobre 1995, que l’on a tendance à oublier , le mouvement de novembre-décembre 1995 en défense de la sécurité sociale et des services publics est à l’époque le mouvement de grève générale le plus important depuis 1968. Bien que la grève n’ait touché que les services publics, très peu le privé, on a parlé alors de « grève par procurltion », les opinions les plus favorables émanaient des chômeurs et des ouvriers alors que les gouvernants, comme d’usage, tentaient de stigmatiser les agents publics en lutte comme des« privilégiés ».

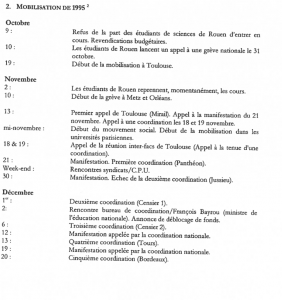

À l’occasion du 30e anniversaire de ce mouvement, afin de de mettre en avant ses aspects de mobilisation étudiante, nous avons regroupé dans un document les textes des coordinations étudiantes, des extraits traitant du mouvement de 1995 issus de mémoires soutenus les années suivantes. Pour mémoire Rappelons que 1995 est l’année de naissance du Germe, Dont l’existence est mentionnée pour la première fois dans Le Monde du 24 décembre 1995 (beau cadeau de Noël) par Michel Delberghe et Béatrice Gurrey, « Les fruits amers de la crise étudiante« .

On trouvera une note d’époque après quelques références avec les liens vers nos notes de lecture

POUR ALLER PLUS LOIN

Document INA: «On manifeste coude à coude avec les salariés» : les jeunes au cœur du conflit social en 1995

Document du n° 26, « Table ronde du colloque « 50 ans du syndicalisme étudiant »(14 avril 1996) avec Jacques Kergoat (RESSY) Pouriah Amirshahi (UNEF-ID), Marie Pierre Vieu (UNEF).

Marie-Pierre Vieu, « Retour sur la naissance du mouvement étudiant de novembre-décembre 1995 », Bulletin du collectif PHU, n°1, 2021.

Bauby, Pierre et Gerber, Thierry. Singulière jeunesse plurielle, PUBLISUD 1996 – 198 F. Note Morder.

Levy, Jean-Daniel, Les coordinations, émergence et développement. Etude à partir des mobilisations de la jeunesse scolarisée DEA de sociologie politique (Dir. Isabelle Sommier) Université PARIS I 1997. 251 p. Note Morder

Porte, Emmanuel, Mouvements étudiants : construction, enjeux et modes de transmission des références collectives. Retour croisé sur les mobilisations de 1986 et de 1995, mémoire de master 2 en science politique, Sophie Béroud (dir.), Université Lyon 2, 2006.

Vazeilles, Isabelle, Engagement étudiant : à propos de quelques réflexions sur le mouvement étudiant de novembre_décembre 1995, mémoire de DEA, sous la direction de Catherine Paradeise, Université de Paris 1/ENS Cachan, 1996 . Note Levy.

Vila, Romain, Les relations entre L(es)’UNEF et la CGT : méfiance, polarisation, convergence (mai 68-avril 2006). Mémoire de master Sciences des sociétés et de leur environnement, mention science politique, spécialité sociologie politique (2ème année). Sophie Beroud (dir.), IEP Lyon 2, 2008. 195 p. Note Morder

DOCUMENT

RÉFLEXIONS SUR LE MOUVEMENT ÉTUDIANT 21/11/95

Robi Morder (notes destinées au journal Confluences de décembre 1995)

Le mouvement étudiant est parti de Rouen le 9 octobre, rebondissant à Metz quelques semaines plus tard. Au départ, beaucoup de commentateurs -et de gouvernants- n’y ont vu que la nouvelle édition d’un scénario qui se répète à chaque rentrée. D’ailleurs, le Ministère depuis de nombreuses années se ménage une « réserve » de postes et de rallonges budgétaires pour éteindre les deux ou trois incendies qui s’allument ici ou là quand les effectifs réels dépassent les prévisions. Mais au delà de cette « répétition », le mouvement actuel révèle des aspects nouveaux.

« gouverner c’est prévoir »… et les prévisions ont été démenties

Deboishue – deux jours avant son départ du gouvernement – avouait devant un congrès d’étudiants de la FAGE1 – que les prévisions pour cette rentrée révéleraient sinon une diminution, du moins une stagnation des effectifs. Les résultats du baccalauréat 95 et les inscriptions ont été à l’inverse de ce qui était prévu. Cette poursuite de l’augmentation des effectifs a mis en évidence non seulement les inégalités entre universités, mais le caractère nettement insuffisant pour toutes -même les « mieux dotées » – des moyens en matériel, locaux et en personnels. Ainsi, la quantité de problèmes accumulées depuis de nombreuses années s’est transformée en problème global, d’autant que la politique de rigueur et de restrictions budgétaires ne permet plus que des marges de manoeuvre limitée au gouvernement.

Les étudiants mettent en oeuvre leur répertoire traditionnel : les deux UNEF, syndicats étudiants relayent les informations diffusées par la presse en posant la question, ce qui a été possible à Rouen, pourquoi ne le serait-ce pas ailleurs en utilisant les mêmes moyens d’action? Tracts, réunions, assemblées générales et manifestations, liens entre universités, appel à des journées nationales d’actions et de manifestation, coordination « inter-facs »…Le mouvement s’étend. Huit, quinze, dix-sept, jusqu’à une trentaine de villes et d’universités parisiennes ce 21 novembre sont touchées en quelques jours par la mobilisation. Plus de cent cinquante mille jeunes ont manifesté ce jour là dans toute la France.

Mais au delà de ces formes utilisées lors de chaque grand mouvement national, on ne peut que remarquer des aspects inédits.

Des revendications concrètes, chiffrées

– Pour la première fois, un mouvement étudiant massif ne se contente pas de refuser un projet, comme en 1986 contre Devaquet ou en 1994 contre le CIP. Dans ces deux cas, les grèves, manifestations, coordinations organisaient l’action « contre » (et obtenaient -ce qui n’était pas de minces victoires – satisfaction quant au retrait des projets). L’élaboration de revendications alternatives étaient repoussées à plus tard, et de fait ce sont les militants, les organisations qui les discutaient. Or, aujourd’hui, les AG, grèves et manifestations se déroulent au nom de revendications « en positif », chiffrées, université par université et même nationalement. Ainsi, « l’inter-fac » réunie le week-end dernier à chiffré une revendication globale : Deux milliards de francs, six mille postes à créer. Il faut y voir le résultat d’une réflexion et d’une action militante menée depuis plusieurs années tant par les organisations étudiantes que par les syndicats des personnels et des enseignants2, ainsi que de leurs élus dans les conseils. C’est ce travail qui porte aujourd’hui ses fruits puisqu’il est repris à son compte par des dizaines de milliers de jeunes et de salariés de l’éducation.

ici et maintenant

– Deuxième différence, c’est que les grévistes veulent obtenir immédiatement des résultats. A la limite, la grève de 1986 contre la sélection ne concernait pas les étudiants déjà inscrits, mais les futurs étudiants. Il s’agissait d’un combat en défense des valeurs et des principes de l’égalité des chances et des droits. Ce qui ressort aujourd’hui des nombreuses discussions, témoignages, c’est la volonté des nouveaux étudiants d’avoir, aujourd’hui, des conditions d’étude et de vie décentes. En 1986, les étudiants pensaient que le diplôme était un rempart contre le chômage. La tentative du CIP a révélé que même avec un diplôme, l’avenir n’était pas sûr. Alors… qu’à défaut d’un avenir assuré, on assure le présent. Cette dimension exigeante, revendicative est extrêmement présente dans les nouvelles couches de jeunes étudiants, issus de milieux populaires3. Alors, le plan de rattrapage des retards en quatre ans, annoncé par Bayrou (mais limité par Juppé déclarant qu’il n’y aura pas de dépenses supplémentaires) cela rassurera peut-être certains Présidents d’Université qui sont là pour longtemps, pas les étudiants qui ne seront plus là quand la situation sera redevenue « normale ». Le 21 novembre, un étudiant montrait sa carte d’étudiant : »je l’ai payée 2 000 F, je veux être payé en retour… en matière grise ». La revendication n’est ainsi pas uniquement quantitative. Ce qui se manifeste, c’est l’exigence de qualité, et c’est là la qualité de l’exigence d’une augmentation du budget.

la question de la démocratie et de l’unité du mouvement.

On se gaussait de la faiblesse numérique des syndicats étudiants, de leur rivalité qui les minorisait dans les coordinations. C’était en partie vrai en 1986 quand chacun voulait tirer son épingle du jeu en égratignant le « concurrent » au passage. Mais depuis le CIP, de nouvelles habitudes ont été prises. Des contacts fréquents ont eu lieu entre les deux UNEF avec d’ailleurs les syndicats d’enseignants et de salariés qui ont travaillé sur la question de l’emploi et ont débouché sur une « charte des stages ». Et, sans toujours effacer leurs désaccords, l’ensemble des composantes des deux UNEF ont compris – par volonté ou nécessité – que leur crédibilité passait, non par la recherche d’un leadership exclusif, mais par la mise au service de l’ensemble des étudiants en lutte de leur expérience, leurs moyens. Le Ministère se risquera t’il à une aventure qui consistera à engager un « vaste débat » sur l’éducation et l’enseignement supérieur pour éviter de répondre aux problèmes concrets? Il prendrait alors le risque de voir du sein de sa propre majorité revenir des propositions de sélection (comme l’a déjà proposé Sarkozy) qui auraient comme effet garanti de mettre de l’huile sur le feu.

En tous cas la question de la représentation nationale et de rencontres ou négociations avec le gouvernement se posera assez vite. Sans aucun doute, il y aura tentative de « saucissonnage » : entre universités, entre catégories, et même entre courants du mouvement. Face à ce « diviser pour régner », il faudra une tactique adaptée. Si les organisations étudiantes font la démonstration qu’elles peuvent ensemble favoriser l’efficacité, la démocratie et la coordination de la lutte, elles pourront relever le défi que constitue l’existence d’un syndicalisme nouveau et authentique à l’Université. Ce serait une belle leçon qu’on devrait alors entendre par delà même l’enceinte des facultés.

1Fédération des associations générales d’étudiants, organisation héritière des fédérations corporatives de filières et qui ambitionne de regrouper les associations « indépendantes » d’étudiants

2Il est à souligner que la population enseignante s’est rajeunie en même temps que les nouveaux enseignants sont dans des situations précaires, et ont connu comme étudiants les luttes de la dernière décennie.

3La mobilisation des parents d’élèves en soutien aux revendications étudiantes est aussi un phénomène inédit, jusqu’ici courant en primaire et dans le secondaire, il est l’indicateur d’un investissement familial autour des études de leur progéniture.

NOTE AU 4 DÉCEMBRE 1995

Depuis le 21 novembre dernier, date de la première coordination nationale succédant à l’interfac de Toulouse, la situation a évolué tant dans la mobilisation que dans les revendications du mouvement étudiant, formulées ou implicites.

Deux échéances avaient été prévues par la coordination nationale -qui n’avait élu ni bureau, ni délégation :

– la manifestation du 24 novembre avec les fonctionnaires

– une manifestation nationale le 30 novembre et une nouvelle coordination nationale au soir de la manifestation.

La participation à la manifestation des fonctionnaires du 24 novembre a été bien évidemment différente suivant les villes et les universités. Mais, révélateur du climat social, ni le Ministère, ni même les organisations étudiantes plus « modérées » n’ont dénoncé avec vigueur la « politisation » de la coordination et donc son caractère « non représentatif » en prenant prétexte de cet appel à jonction avec les salariés du public. Cela est révélateur du lien profond unissant dans les têtes de la majorité des étudiants (même ceux qui ne participent pas aux AG et aux manifs) les questions universitaires à celles de la défense du service public et de l’emploi. En tout cas, la participation fut massive dans beaucoup de villes et nul doute qu’en retour les milliers d’étudiants -parmi les plus actifs- qui ont participé à ces cortèges communs avec les salariés ont nourri à leur retour dans les AG et les commissions l’impregnation des questions sociales dans le mouvement gréviste. L’extension des grèves dans le secteur public en toile de fond.

Le 30 novembre, les manifestations (puisque manif nationale n’a pu avoir lieu vu la grève des transports) ont été encore plus massives que le 21 novembre : 150 000 à 200 000 dans toute la France, dont 20 000 à Paris, au lieu des 100 000. Dans certaines villes, ces manifestations ont soit été communes, soit convergé avec celles d’autres secteurs du monde du travail.

C’est cette toile de fond qui permet d’expliquer la radicalisation de la plate-forme adoptée le 30 Novembre. Le décalage -habituel- entre les bases et les délégués dans une coordination nationale n’est pas si grand que certains peuvent le penser.