-

AGENDA

Il n'y a aucun événement à venir.

CHAINE YOUTUBE DE LA CITE

SEMINAIRES

COLLOQUE 2021 2022 SPORT UNIVERSITAIRE

Catégories

- appel à contributions

- archives et mémoires

- axes de recherche

- cahiers du germe

- collection germe aux éditions Syllepse

- dans d'autres éditions

- dictionnaire biographique et prosopographie

- internationale

- La lettre électronique

- mouvement étudiant et jeunesse

- mouvement étudiant et milieu étudiant

- mouvement, étudiant, mouvements sociaux et société

- mouvements étudiants et institution universitaire

- Non classé

- notes de lecture

- séminaires

- vie du germe

Étudier les mouvements étudiants

Le 11 novembre 1940 de Jacqueline Loriod: un carnet et un tract

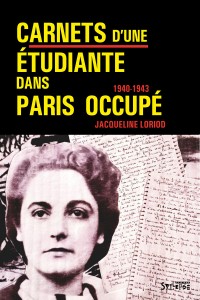

Jacqueline Loriod, Carnets d’une étudiante dans Paris occupé (1940-1943), coll. Germe, éditions Syllepse, en librairie le 24 novembre.

Jacqueline Loriod, Carnets d’une étudiante dans Paris occupé (1940-1943), coll. Germe, éditions Syllepse, en librairie le 24 novembre.

Après avoir présente sur notre site un premier extrait des Carnets, voici le récit contemporain que fait Jacqueline Loriod autourde la manifestation du 11 novembre 1940 auquel elle participe. La comparaison entre les carnets et le tract conservé à La contemporaine est ce qui a amené Catherine Boileau, fille de Jacqueline Loriod, à entrer en contact avec Alain Monchablon et Robi Morder, puis à engager le Germe, la Cité des mémoires étudiantes et les éditions Syllepse dans l’aventure de la publication et de la valorisation de ces carnets.

Jeudi 7 novembre

À la Sorbonne, pendant les cours, à la bibliothèque, des petits papiers : «Vaquez tous le 11 novembre», «Portez un crêpe visible», «Pas de collaboration.», «Vive la France», etc.

Le 11 novembre [1] est resté pour toi jour de

Fête nationale.

Malgré l’ordre des autorités opprimantes,

il sera jour de recueillement.

Tu n’assisteras à aucun cours.

Tu iras honorer le Soldat inconnu – 17 h 30.

Le 11 novembre 1918 fut le jour d’une grande victoire,

Le 11 novembre 1940 sera le signal d’une plus grande encore.

Tous les étudiants sont solidaires pour que

Vive la France.

(Recopie ces lignes et diffuse-les).

À propos de ce passage (commentaire de Catherine Boileau)

J’ai découvert sur les pages d’Internet, reproduit à des dizaines d’exemplaires, le seul tract manuscrit, paraît-il, qui ait été retrouvé. Sur une demi-feuille de cahier d’écolier à grands carreaux, d’une petite écriture fine, un peu appliquée, il invite les étudiants à se rendre à la manifestation du 11 novembre 1940. En haut du feuillet, à droite, se trouve un tampon de la bibliothèque du musée de la Guerre, en bas, à gauche, une référence : « 4° 47 Rés. » Retrouvé par une bibliothécaire dans l’escalier de la faculté de médecine, il est aujourd’hui conservé à la bibliothèque « La Contemporaine » de Nanterre.

En faisant mes recherches sur le déroulement de la manifestation du 11 novembre 1940, dans le but de recouper ce que j’aurais appris avec le témoignage de Jacqueline qui y a participé, j’ai vu ce tract une dizaine de fois. J’ai même lu le titre d’un article « Un tract en quête d’auteur », sans que le doute entre encore dans mon esprit.

Et puis, un jour, je me suis souvenue que Jacqueline avait écrit dans ses carnets, au début de novembre 1940, quelques mots au sujet de « petits papiers qui circulent à l’Université ». Après vérification, j’ai constaté qu’en effet, dans ce mois-là, le texte du tract figure dans son intégralité et, soudain, j’ai réalisé que c’était la même écriture : celle du tract « historique », un peu plus appliquée pour être lisible par tous, et celle du carnet personnel, plus relâchée et rapide.

Je me suis permis d’avertir de ma découverte deux historiens* qui ont travaillé sur le sujet de cette manifestation étudiante du 11 novembre 1940, la première à surgir du peuple français après l’anéantissement de la défaite et de l’occupation.

Et je me suis représenté Jacqueline, installée dans la grande bibliothèque de la Sorbonne, se sentant encore toute nouvelle et un peu étrangère, mais heureuse de vivre « dans le Temple » : on lui a confié le texte du tract à recopier – peut-être en plusieurs exemplaires. Elle adhère tout à fait à son contenu : déjà, l’emprisonnement de leurs professeurs l’a révoltée, la collaboration naissante l’écœure et elle souffre « atrocement » (un de ses qualificatifs !) de ne pas agir…

Alors elle copie – en dessinant bien ses majuscules… et en gardant bien lisibles ses petites lettres… Pourtant, un verbe lui échappe – c’est qu’elle a l’habitude d’écrire rapidement : le « est », dans la première phrase, juste après le titre, se trouve tout ramassé, comme il est toujours dans ses textes… Impossible de le falsifier, celui-là ! Il authentifie son écriture avec certitude.

Ce merveilleux petit tract manuscrit est resté pour moi comme un encouragement dans mon travail, une sorte de sourire du destin : il m’a offert l’assurance que, comme Jacqueline avait raison d’écrire son témoignage historique et de le conserver tant d’années, j’avais certainement raison, moi, de tenter de le publier.

*Il s’agit d’Alain Monchablon et Robi Morder

Ce matin, au cours de Monsieur Marouzeau[1], un soldat allemand était présent. Je me suis levée et j’ai dit à mes voisins que je ne suivrai pas le cours, qu’il ne fallait pas le suivre. Beaucoup se sont levés, beaucoup, hélas, sont restés, par désir de se faire bien voir des professeurs ou par désir abruti de travailler. Honte. Humiliation. Amertume. Dégoût. Attente. À la sortie, dans la cour, nous avons eu une conversation avec un monsieur âgé, très respectable et intelligent, qui nous a prêché le calme. J’ai résisté. J’ai dit que nous n’acceptions ni l’idée de défaite, ni surtout celle de collaboration, que les étudiants se devaient de résister comme leurs frères tchèques et polonais. Attroupement. J’ai parlé. Le courage est contagieux. On réveillera les masses. On réveillera la France. Et le monde. (Voir les professeurs Cassin[2] et Langevin[3].)

Peut-être est-ce inutile ? Peut-être est-ce maladroit ? Si j’étais un homme, j’aurais l’âge de me faire tuer. Je ne suis qu’une jeune fille. Mes seules armes sont ma volonté et ma langue. Si je ne m’en servais pas, si je ne pouvais, au jour de la victoire anglaise, me dire : « J’ai fait, loyalement, tout ce que j’ai pu », comme j’aurais honte !

Je voudrais faire plus ! Je suis limitée. Par ma famille.

Mais par moi aussi, mon Dieu, par moi aussi. Comme je suis lâche !

Cependant, c’est le premier pas qui coûte. Une fois fait, les autres ne coûtent plus rien.

Dans la cour, mon exaltation était si grande que personne n’aurait pu m’empêcher de parler. Il est vrai que personne ne me contredisait. Tout le monde m’écoutait et m’approuvait. Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi la lâcheté, pourquoi la passivité, pourquoi la faiblesse ? Comme les masses sont lourdes à soulever, même l’élite.

Pardonnez-leur, mon Dieu, ils ne savent pas ce qu’ils font. Ils ne savent pas ce qu’ils veulent. Ils ne savent pas ce qu’ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas ce qu’ils veulent.

Mélancolie sans fond de mes amis de l’école[4] qui m’est revenue ce soir.

Lundi 11 novembre

Dans le métro, dans la rue, on voit des visages graves.

Place de l’Étoile, la foule est rassemblée, dense, à la fois calme et agitée, prudente et grondeuse. Sous une apparence digne et froide, on sent la rage qui monte et grandit. Des bouquets tricolores. Des yeux rouges. Sous l’Arc de triomphe, on s’écrase en silence. Beaucoup de signes tricolores : écharpes, rubans, drapeaux, croix de Lorraine.

Il y a autant de sergents de ville que de manifestants. On passe près du tombeau du Soldat inconnu à la file, très vite. On a le temps d’apercevoir la petite flamme qui danse, indifférente. Beaucoup de fleurs, d’humbles bouquets. Des rubans tricolores, aussitôt enlevés par les autorités.

Un homme, très pâle, dit entre ses dents : « Ils ne feront pas la loi longtemps ! »

Je veux oublier, je veux oublier qu’un autre homme a dit : « Ils font la loi, mais il ne faut pas oublier que nous sommes vaincus ! »

Autour de lui, les gens ont réagi : « Pas pour longtemps ! »

Il y a eu des provocations des jeunes « Fronts[5] » et une bousculade entre un officier allemand et un étudiant. La foule a fait une ovation aux étudiants que les Boches emmenaient. Cela m’a donné une impression de réconfort. La France n’est pas à genoux. Personne ne l’y mettra jamais. Pendant que j’écris ceci, j’entends la Symphonie héroïque[6]. Pourquoi n’être pas superstitieuse et n’y voir pas un symbole ?

Mercredi 13 novembre

Autour de la station Odéon, on voit une quantité de gardes mobiles, armés jusqu’aux dents. Des étudiants descendent le boulevard Saint-Michel, leurs blouses blanches sous le bras.

À la Sorbonne, dans l’amphithéâtre Richelieu, le doyen s’adresse aux étudiants :

– Mes chers amis, j’ai une communication douloureuse à vous faire. Jusqu’à nouvel ordre, l’université est fermée. Nous ne pouvons pas nous cacher qu’il s’agit là d’une punition. Il paraît qu’il y a eu des désordres de rue le 11 novembre. Je ne m’en suis pas aperçu… (Applaudissements).

Puis il nous a lu l’ordre de fermeture [7]: les étudiants provinciaux doivent retourner chez eux, les étudiants parisiens doivent pointer toutes les semaines au commissariat de leur quartier (ceci sans doute, pour empêcher les jeunes gens de partir pour l’Angleterre).

– Pas de manifestations, je vous en supplie ! Nombre de vos camarades sont aujourd’hui prisonniers, pensez à eux et à ce qu’ils risquent. À bientôt. J’espère que nous nous retrouverons dans une France enfin libérée.

Nous sommes sortis, calmes en apparence, mais si bouillonnants de rage, d’impuissance, d’indignation, de fierté, d’orgueil, de dégoût (à cause du chantage, de leur hideux chantage). Place de la Sorbonne, un car de gardes mobiles est stationné. À la faculté de droit, une ambulance allemande. Au Panthéon, une automitrailleuse roule, lentement.

Rue de la Sorbonne, comme nous sortons, une auto blindée passe. Fièrement, nous ne bougeons pas et la laissons passer, en silence.

Pauvres types, pauvres types ! Croyez-vous que vos mitrailleurs tueront l’esprit ?

Nous sommes fiers que l’on ait pris des précautions si grandes pour nous réduire. Si nous nous taisons, c’est uniquement pour nos camarades. Nous pourrions disposer de notre vie, nous ne pouvons pas disposer de celles des autres. Mais sachez bien que vous ne nous courbez pas. Sachez bien que si vous nous imposez une attitude, notre esprit est libre, hautainement et fermement libre, et que vous ne pouvez rien contre lui. Sachez bien que vous inscrivez dans votre histoire une honte immense, ineffaçable. Vous êtes les gens qui brûlez les livres, qui fermez les universités et les bibliothèques. Nous vous plaignons, nous vous méprisons. Et vous ne pouvez pas savoir à quel point notre pitié est insultante.

Je n’ai que ma peau et je ne peux pas même la risquer. Je ne peux même pas écouter les frères libres de Londres, les voix fortes et viriles et réconfortantes. Rage de l’impuissance : les hommes ont découvert l’électricité, inventé la TSF, ils s’en servent pour apporter la bonne parole, et les brutes, les barbares scientifiques brouillent l’émission. Ainsi ce progrès n’engendre qu’amer dégoût.

Les Allemands nous forcent à nous mépriser. Je les hais parfois et je me méprise de cette haine, de ce désir de vengeance. Ils nous font éprouver toute la gamme des sentiments bas. Ils diraient encore que c’est une victoire de leur civilisation. Non, non, la victoire ne sera pas remportée par les armes. Ce sera la victoire de tout ce qu’il y a de beau dans l’homme : volonté, cœur. Non, la victoire ne sera pas le résultat d’une supériorité qualitative et quantitative de matériel, d’un pillage systématique. La victoire sera remportée par l’esprit et ce sera la défaite totale de la civilisation machiniste sans âme. Un jour, tous les peuples asservis, tous les hommes libres, bien que prisonniers, se soulèveront. Il y aura un immense mouvement qui balaiera tout. Il ne sera peut-être pas préparé, ni coordonné, mais il sera irrésistible et souverain, comme un cyclone qui brise le bateau le plus puissant, tel un fétu de paille. Ce sera comme la prise de la Bastille. Du moins, je veux penser que ce sera ainsi pour que soient consacrées la faillite de la civilisation matérielle et la souveraineté de l’esprit.

«La volonté, le courage, l’intelligence ne peuvent rien contre les tanks !» nous répétaient les fripouilles et les sots de Vichy en juin. Allons donc ! Je sais bien, moi, je veux croire et je sais bien qu’un jour viendra où les tanks seront impuissants, foulés aux pieds, raillés, méprisés et que l’esprit intrépide et invulnérable les aura vaincus.

[…]

« Radio Paris[8] » : Revue de presse

Un groupe de femmes de prisonniers : « Nous sommes indignées de la stupidité des étudiants parisiens, nous qui mettons tout notre espoir dans une loyale collaboration ! Ne pourrait-on les envoyer remplacer nos maris prisonniers[9] ? »

Triste. Triste. Nous pensions, du moins je pensais, que notre geste galvaniserait le pays, que tous les Français nous suivraient… Eh bien, non ! Je ne veux pas, je ne veux pas éprouver tristesse ou dégoût ou amertume. Non, seulement l’indignation : c’est un sentiment dynamique, un point d’appui. Tandis que la tristesse et le dégoût sont tellement débilitants, déprimants.

Dans quelle mesure la honte et l’orgueil nationaux sont-ils des sentiments intelligents, raisonnables ou seulement justes ?

NOTES

[1]. Jules Marouzeau (1878-1964) : professeur de philologie latine à la Sorbonne de 1934 à sa retraite en 1948. Ses opinions politiques sont inconnues.

[2]. René Cassin (1887-1976) : professeur à la faculté de droit de Paris depuis 1929. Dès juin 1940, il quitte la France pour rejoindre de Gaulle et devient le juriste de la France libre. Il joue un rôle décisif à la Commission des droits de l’homme des Nations unies et est le principal rédacteur de La Déclaration universelle des droits de l’homme, adoptée par l’ONU le 10 décembre 1948.

[3]. Paul Langevin (1872-1946) : physicien, directeur de l’École de physique et chimie de la ville de Paris depuis 1905, professeur au Collège de France depuis 1909. Une des figures intellectuelles du Front populaire, il est incarcéré le 30 octobre 1940 par la Gestapo à la prison de la Santé. Il est libéré quarante jours plus tard et assigné à résidence à Troyes qu’il quitte clandestinement en mai 1944 pour rejoindre la Suisse.

[4]. L’école de Jacqueline à Houilles.

[5]. Jeune Front : organisation collaborationniste ayant son siège aux Champs-Élysées.

[6]. La Symphonie héroïque de Beethoven.

[7]. Le 12 novembre au soir, les autorités allemandes ordonnent la fermeture de tous les établissements d’enseignement supérieur. Les étudiants non domiciliés à Paris doivent rejoindre leur famille en province et les étudiants parisiens doivent quotidiennement pointer au commissariat de police de leur quartier. Le recteur Gustave Roussy est relevé de ses fonctions et remplacé à titre temporaire par le directeur de l’ENS, Jérôme Carcopino. La réouverture de l’université ne sera effective que le 20 décembre 1940.

[8]. Reprenant le nom d’une station de radio à succès, Radio Paris est dès juillet 1940 une radio allemande, sous contrôle de la Propaganda Abteilung, mais en langue française. Depuis Londres, Pierre Dac chantonne « Radio Paris ment, Radio Paris ment, Radio Paris est allemand. »

[9]. Ne pouvant taire l’événement du 11 novembre, les médias de la collaboration en dénoncent le caractère irresponsable.

Pour aller plus loin:

- Sur notre site, le dossier du 11 novembre 1940

- Sont librement accessibles Les Cahiers du Germe n° 33 de 2021, dont le dossier était consacré aux 80 ans du 11 novembre 1940,

- Sur la chaîne Youtuve de la Cité, voir:Conférence « Le 11 novembre 1940 : 80 ans après », (11 novembre 2020).

- L’exposition virtuelle sur les 11 novembre 1940 du Musée de la résistance en ligne.

- Autour des Carnets d’une étudiante,: Aux JARME, novembre 2022, à la BIS (bibliothèque de la Sorbonne) le 18 avril 2023.