-

AGENDA

Déc1lun9 h 00 min Colloque, Les Crous préparent l’...Colloque, Les Crous préparent l’...Déc 1 @ 9 h 00 min – 18 h 00 min Colloque, Les Crous préparent l’avenir : jeunesses, transitions, territoires. Quel avenir pour les Crous dans les dix prochaines années ? Organisé au Conseil économique social et environnemental (CESE) le 1er décembre prochain, ce colloque a[...]

Colloque, Les Crous préparent l’avenir : jeunesses, transitions, territoires. Quel avenir pour les Crous dans les dix prochaines années ? Organisé au Conseil économique social et environnemental (CESE) le 1er décembre prochain, ce colloque a[...] CHAINE YOUTUBE DE LA CITE

SEMINAIRES

COLLOQUE 2021 2022 SPORT UNIVERSITAIRE

Catégories

- appel à contributions

- archives et mémoires

- axes de recherche

- cahiers du germe

- collection germe aux éditions Syllepse

- dans d'autres éditions

- dictionnaire biographique et prosopographie

- internationale

- La lettre électronique

- mouvement étudiant et jeunesse

- mouvement étudiant et milieu étudiant

- mouvement, étudiant, mouvements sociaux et société

- mouvements étudiants et institution universitaire

- Non classé

- notes de lecture

- séminaires

- vie du germe

Étudier les mouvements étudiants

Charte de Grenoble, CPE 2006, loi travail 2016 : « Quand l’UNEF se dotait d’une charte »

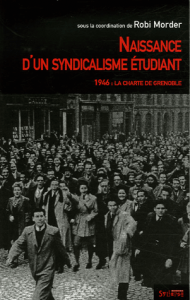

Il y a 10 ans, le 21 mars 2006, Le Monde publiait la présente tribune alors que nous mettions la dernière main à Naissance d’un syndicalisme étudiant, 1946 : la charte de Grenoble. Ce premier ouvrage de la collection Germe aux éditions Syllepse, programmé pour le 60ème anniversaire de la charte de Grenoble reprenait en grande partie les textes du colloque « 50 ans de syndicalisme étudiant » tenu dix ans plus tôt en mars 1996 et à l’occasion duquel paraissait le premier numéro des Cahiers du Germe, justement consacré à… la charte de Grenoble. A la relecture de la tribune, les mobilisations actuelles sur la loi travail confirment bien l’actualité des questions posées par la charte de Grenoble : l’étudiant – jeune travailleur intellectuel, partie prenante du mouvement général des travailleurs, ayant des droits et des devoirs, dont celui de l’engagement en avant-garde de la jeunesse; mais avec le souci de l’économie des moyens. Quant au texte même de la tribune de 2006, il suffira de constater que c’en est bien fini du « ghetto étudiant », changer CPE par Loi travail avec quelques nuances, augmenter le nombre d’étudiants salariés. C’est de cette actualité de la charte de Grenoble dont il sera question le 15 avril 2016 avec Paul Bouchet, les organisations étudiantes, le Germe réunis en table ronde sur l’initiative de la Cité des mémoires étudiantes.

Il y a 10 ans, le 21 mars 2006, Le Monde publiait la présente tribune alors que nous mettions la dernière main à Naissance d’un syndicalisme étudiant, 1946 : la charte de Grenoble. Ce premier ouvrage de la collection Germe aux éditions Syllepse, programmé pour le 60ème anniversaire de la charte de Grenoble reprenait en grande partie les textes du colloque « 50 ans de syndicalisme étudiant » tenu dix ans plus tôt en mars 1996 et à l’occasion duquel paraissait le premier numéro des Cahiers du Germe, justement consacré à… la charte de Grenoble. A la relecture de la tribune, les mobilisations actuelles sur la loi travail confirment bien l’actualité des questions posées par la charte de Grenoble : l’étudiant – jeune travailleur intellectuel, partie prenante du mouvement général des travailleurs, ayant des droits et des devoirs, dont celui de l’engagement en avant-garde de la jeunesse; mais avec le souci de l’économie des moyens. Quant au texte même de la tribune de 2006, il suffira de constater que c’en est bien fini du « ghetto étudiant », changer CPE par Loi travail avec quelques nuances, augmenter le nombre d’étudiants salariés. C’est de cette actualité de la charte de Grenoble dont il sera question le 15 avril 2016 avec Paul Bouchet, les organisations étudiantes, le Germe réunis en table ronde sur l’initiative de la Cité des mémoires étudiantes.

« J’achève dans le calme une dernière relecture des épreuves de 1946, naissance d’un syndicalisme étudiant. Par la fenêtre ouverte pénètre une clameur : des étudiants revendiquant le droit au travail et la défense du code du travail. Sans le savoir, ces dizaines de milliers de jeunes donnent corps à une « prophétie » dont on va célébrer les 60 ans.

C’est en avril 1946, dans l’amphithéâtre de la faculté de médecine de Grenoble, que se réunissent pour un premier congrès légal des représentants des étudiants de l’après-guerre. Les 150 présents ont pour tâche de « refonder » l’Union nationale des étudiants de France (UNEF). Ils adoptent une « déclaration des droits et devoirs de l’étudiant », rapidement dénommée la Charte de Grenoble. Une référence à la Charte d’Amiens du syndicalisme ouvrier. Le lieu choisi par l’UNEF pour réunir son congrès est symbolique : non loin du Vercors, haut lieu de la Résistance. Le moment est historique, « le monde du travail et de la jeunesse dégage les bases d’une révolution économique et sociale au service de l’homme ».

C’est en avril 1946, dans l’amphithéâtre de la faculté de médecine de Grenoble, que se réunissent pour un premier congrès légal des représentants des étudiants de l’après-guerre. Les 150 présents ont pour tâche de « refonder » l’Union nationale des étudiants de France (UNEF). Ils adoptent une « déclaration des droits et devoirs de l’étudiant », rapidement dénommée la Charte de Grenoble. Une référence à la Charte d’Amiens du syndicalisme ouvrier. Le lieu choisi par l’UNEF pour réunir son congrès est symbolique : non loin du Vercors, haut lieu de la Résistance. Le moment est historique, « le monde du travail et de la jeunesse dégage les bases d’une révolution économique et sociale au service de l’homme ».

Que nous disent-ils, ces étudiants à peine sortis de la guerre, de la Résistance, de captivité ou de déportation ? D’abord que « l’étudiant est un jeune travailleur intellectuel », qu’il a au moins « droit à une prévoyance sociale » et un devoir, « s’intégrer dans la jeunesse nationale et mondiale » et refuser de s’isoler dans un ghetto privilégié. Travailleur comme les autres, « il a droit au travail, à l’indépendance matérielle et sociale garantie par le droit syndical ». C’est ainsi que, en 1948, l’UNEF obtient l’extension du régime général de sécurité sociale – celui des salariés – aux étudiants. Elle bataille aussi, avec l’appui des députés PCF, SFIO et MRP, pour l’obtention d’un « salaire étudiant » dénommé « allocation d’études ». Enfin, en tant qu’intellectuel, précise la Charte, l’étudiant « a le devoir de défendre la liberté contre toute oppression ».

Cette proclamation semble s’appliquer encore plus au monde étudiant d’aujourd’hui. Comment ignorer la force du nombre et le devenir de ce groupe social : 2,5 millions de jeunes dans l’enseignement supérieur (quatre à cinq fois plus que d’agriculteurs), destinés à devenir dans leur écrasante majorité des salariés ? Et combien de ces jeunes sont déjà des salariés ? 600 000 ? 700 000 ? Sans oublier tous les stagiaires qui fournissent du travail sans contrepartie. En tout état de cause, le monde du travail est déjà composé à 4 % ou 5 % d’étudiants en formation initiale, sans compter les salariés en formation permanente.

En 1968, une partie du mouvement ouvrier prenant prétexte de la différence de classe tenta d’isoler la jeunesse scolarisée des travailleurs en activité en dressant une sorte de « cordon sanitaire » entre ces mouvements. Avec la massification et la crise économique, les rapports entre les étudiants et la société ont changé : dans chaque famille il y a un chômeur et un étudiant. Ce qui n’était que proclamation 1946, et même encore en 1968, est devenu une réalité sociologique. Cela explique qu’avec le contrat d’insertion professionnelle (CIP) en 1994 ou le contrat première embauche (CPE) aujourd’hui, on assiste à une unité entre syndicalisme salarié et mouvements de jeunes sur tout ce qui touche au contrat de travail et aux qualifications. McDo, Virgin, Pizza Hut, qui est salarié-étudiant, qui est étudiant-salarié ?

En 1968, une partie du mouvement ouvrier prenant prétexte de la différence de classe tenta d’isoler la jeunesse scolarisée des travailleurs en activité en dressant une sorte de « cordon sanitaire » entre ces mouvements. Avec la massification et la crise économique, les rapports entre les étudiants et la société ont changé : dans chaque famille il y a un chômeur et un étudiant. Ce qui n’était que proclamation 1946, et même encore en 1968, est devenu une réalité sociologique. Cela explique qu’avec le contrat d’insertion professionnelle (CIP) en 1994 ou le contrat première embauche (CPE) aujourd’hui, on assiste à une unité entre syndicalisme salarié et mouvements de jeunes sur tout ce qui touche au contrat de travail et aux qualifications. McDo, Virgin, Pizza Hut, qui est salarié-étudiant, qui est étudiant-salarié ?

Mais les rédacteurs de la Charte de Grenoble ne se sont pas contentés de proclamer des droits. Ils ont adopté des moyens d’action que les « anti-CPE » peuvent faire leurs. Du très classique : pétitions et lettres ouvertes, manifestations, « monômes revendicateurs » ; mais aussi « grèves d’abstention, grèves d’occupation, monômes dévastateurs ». Oui, « dévastateurs ». Et ce ne sont pas d’affreux gauchistes, les délégués de Grenoble. Il y a par exemple un Parisien, Jean-Marie Lustiger, qui représente les lettres. C’est le futur cardinal de Paris. Il y a aussi le Lyonnais Paul Bouchet, futur bâtonnier de Lyon, puis conseiller d’Etat, président de la commission de contrôle des écoutes téléphoniques et enfin président d’ATD Quart Monde. Cette charte intègre aussi les conditions qui autorisent le recours aux grèves d’occupation et aux monômes dévastateurs : il faut « une violation très grave de la déclaration des droits et devoirs de l’étudiant », la « reconnaissance de la gravité de cette violation par l’ensemble des étudiants et des travailleurs », et la « certitude d’avoir l’assentiment populaire ». Le CPE est-il une atteinte grave ? Y a-t-il reconnaissance de cette gravité par les étudiants et les travailleurs ? Les sondages d’opinion dégagent-ils un « assentiment populaire » contre cette loi ? Reconnaissons que les questions posées en 1946 demeurent d’actualité.»